走向宏大、雄秀和神奇 ——画家管苠棡西南山水画审美取向初探

文/管苠

地域在划分地理范围的同时,也划分着文化和审美的范畴。地域性审美特质,是构成民族审美心理和审美理想的要素。绘画语言越有民族性,也就越是具有世界性,这是不争的事实。如果我们把这种比较缩小到民族之内,是否可以认为:地域审美取向,是构成中华民族审美意识的单元。地域性风格样式的多样性,是丰富中华民族绘画艺术的基础。从另外一个角度讲,中国绘画史基本上是以汉文化为主体,南北派系为格局的。探索区域性审美取向,对民族精神本质与中国绘画本质的融洽、推动中国山水画的风格样式多样性及其发展,有着深远的意义。我们对地域性风格样式的探索不是最终目的,是将自身植根于民族生息的土壤,用当代人个性的眼光审视自然,从中寻觅民族审美心理产生的根源与个人感悟的契合点,找到个人审美取向与民族审美理想的结合点,从而使自己的探索立足地域又超越地域,始终不偏离中华民族的文脉,达到正本清源,彰显民族之精神的目的。要想客观地表现西南地区山水风貌,形成立足地域又超越地域的山水画风格样式,必须对本区域地理地貌、人文背景、历史渊源作深入地研究,才能找到与之相适应的表现方法。

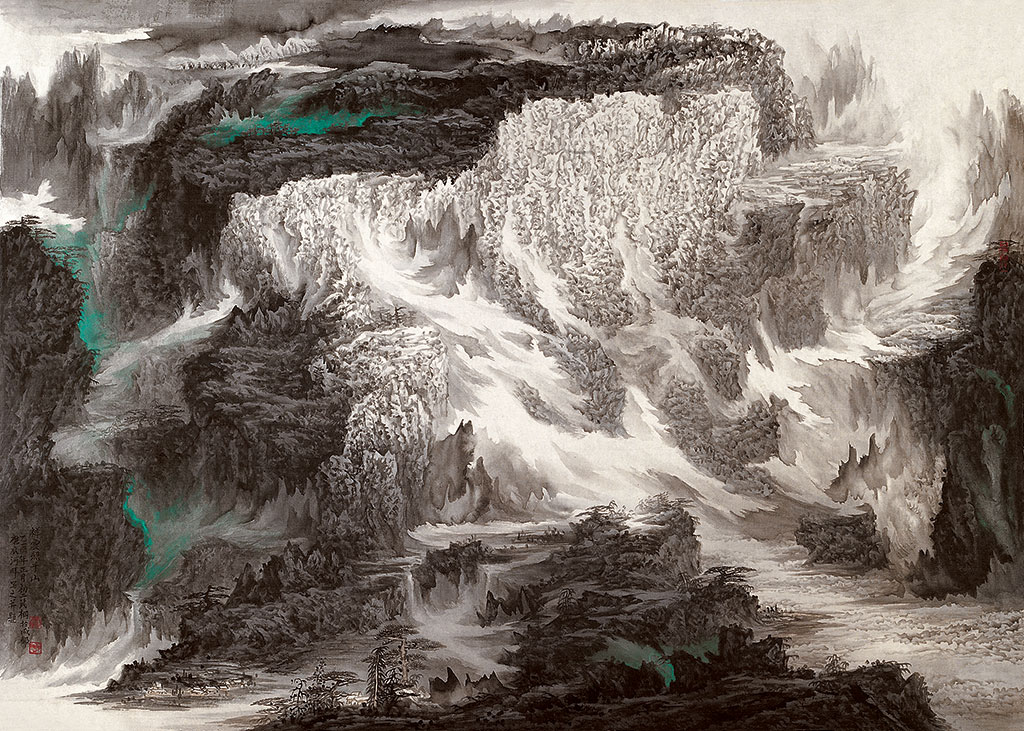

《巫山高不极-白日隐光辉》92x150 绢本 2004年

一、地理特征与区域审美特质

关于美的概念和定义,来自于人类对大自然的感悟和品味。宗炳在《画山水序》中提到:“圣人含道应物,贤者澄怀味像……山水以形媚道,而仁者乐。”此间之含道,及人类所追求的审美理想、至美至高的精神境界;澄怀,则为放下一切杂念后用心感悟自然之胸境。“山水以形媚道”,是在特定的时空条件下,自然界显现出的各种景象所蕴涵的某种特质,使人感受到身心的愉悦,并契合了人们所向往的美的因素,从而激发了人们对理想境界的联想和追求,于是这种景象所蕴涵的某种特质便被归纳、提升为种种形而上的美学概念,这些概念便约定成俗地成为我们今天所广泛运用的美学定义,并在不断的品味、感悟中,升华为审美的理想和精神境界。

西南地区地域辽阔,它包括秦岭以南的青藏高原、云贵高源以及大巴山脉、巫山山脉以南的广大地区。从地貌特征上讲,有平原、丘陵、深山、高原、大峡谷、大断层、大森林、大雪山、大草原、大江河、大瀑布、大湖泊,大沼泽,地球上绝大多数的地貌,在西南地区应有尽有。具有亚热带到高寒带的所有植物种类、地貌特征和气候特征,如果与之和全国其它地区相比,这里无疑是集中国地貌之大成。丰富的地貌特征和气候条件,是绘画艺术创作素材的宝库,是全国艺术家心驰神往的地方。然而,正因为它的丰富性,又使它很难实现艺术语言提纯的典型性,这是长期困绕西南地区山水画家的问题,加上历史、文化的因素,具有西南地区总体相对明晰的山水画风格流派和审美取向,一直没有形成,也没有引起美术界足够的关注,这不能不说是一种遗憾。这恐怕也是制约西南地区山水画总体格局形成的重要因素。

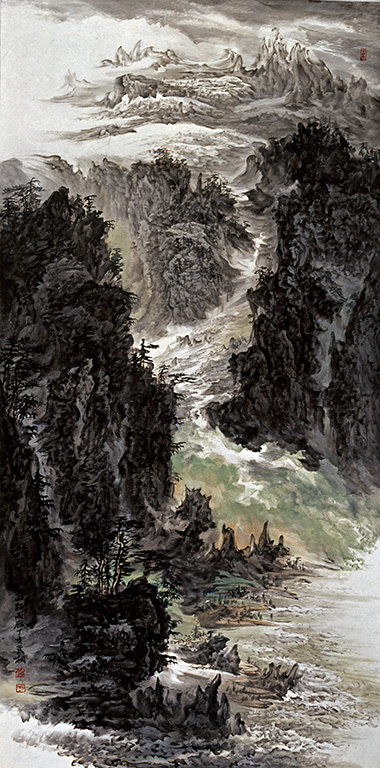

《峨眉朝晖》670×240cm 绢本 2013年

1、西南地区地理、地貌的审美特质

每一种地貌,它都包含着与之相关的审美取向和价值,北方黄河流域地区的地理特征,具有雄强、苦涩、博大、苍古、荒寒的审美特质。南方地区地理特征,具有峻秀、灵动、润泽、婉丽的审美内涵。西南处在南北交汇的地理位置,它既有硕大的山体,伟岸的绝壁,内含北方雄强博大之美的因素,又有绿荫葱葱、奇峰云绕,富有南方的灵秀润泽和清丽,这种复合的地理特征和审美特质,契合出一种南北相融,雄健峻秀的独特的雄秀之美。这是有别于纯粹南方或北方的独特的审美特质。再者,地貌、气候错综复杂,变幻莫测:湍流与绝壁相应,流云与奇峰相接,流光与日月同辉,松涛与瀑布共鸣,缓坡与怪石同处,流水与古木共生,在视觉联想中,它们互相渗透,又互相独立,神秘莫测,幽深奇幻,由此衍生出神秘奇幻的审美特性:神奇之美。简言之,西南山水反映出的审美特质,用四个字可概括——雄秀神奇。

西南地区,山重水复,柳暗花明,山外有山楼外有楼,崇山峻岭,重峦叠嶂,随处可见“人在房上走,船在山上行”的景象。这种山叠山,山重山的景象显示出气的强盛,势的险奇,境的深远,可寄林泉之志,更可神游八荒。集雄、壮、险、奇、谲、峻、灵、秀、幽、深、远、妙于一体。

如果深入到岩石结构上分析,西南地区又是以轮廓锐利的块状沙石质岩和石灰岩为主,轮廓明晰如斧劈刀削,爽朗、明快,加上潮湿阴冷的气候条件,西南的山石使人感受到金属般的清丽,冷峻,掷地有声,这是有别于南方的温婉和北方的浑厚枯涩的独特所在。从构成上看,地质结构化变很大,岩石形态丰富而又奇妙,轮廓线长短、宽窄、粗细、曲直交替出现,疏密有序,显出机趣多变和灵巧生动。浑圆整体的山头和硕大厚重的山体,使人感受到坚实沉厚,无数尖锐峻秀的山峰又奇异清秀,仙气顿生。地貌结构复杂,常常是一座山有多种岩石,重叠起伏,相互交错,还有几分诡谲怪诞。植物种类繁多,针叶阔叶共生,草本灌木繁茂,繁复昌茂又生机盎然。面对如此丰富的自然景象,套用已有的笔墨技法和构成方式,显然有些力不从心。这里复杂的物象资源,为我们开发有别于古人和他人的笔墨结构样式,提供了丰富的素材。但同时,又给形成区域典型特征和艺术语言的提纯,增加了难度,这需要我们根据自身的学养、阅历、性格、好恶等条件,心像与物象对照,在繁复中取精华,在丰富中提典型,由表及里,去伪存真,观造化之像得胸中之像,从而才能“外师造化,中得心源”。

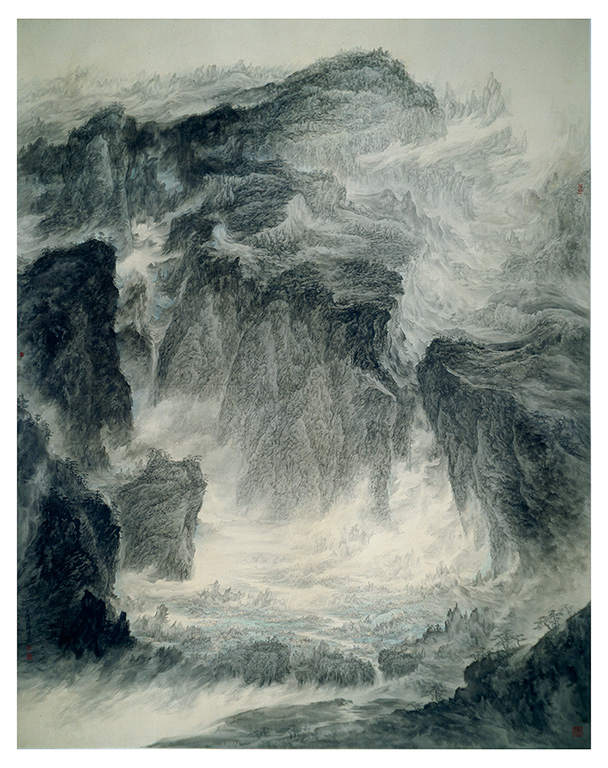

《祥云照千山》 92x137 绢本 2005年

2、特殊气候条件与独特山水气象

西南地区雨量充沛,山川之形,硕大高峻,险奇幽深。光照使水分不断蒸发,阳光在云气和山体的遮挡下,显现出奇妙的变幻莫测的气象。在山水之间,光束、光斑、光带、光晖随处可见,神秘奇幻,玄旷曼妙。升腾的云气,飘浮的晨雾,使整个山水动态横生,千里流光,气象万千。这便是西南山水神秘感产生的客观条件。

3、区域地理特征与绘画语言形态

陆俨少先生在《略论中国山水画的创新问题》中说:“前人画法,不是尽善尽美,有些草创未备,有些根本是空白点……”。在古代,因政治、文化交流、交通不便等因素,被称为蛮荒之地的西南,文人大多向东南、中南、东北方向流动,直接影响了本区域艺术创作的发展,故此在风格样式上,难以形成绘画流派格局,与此相对应的绘画技法的形成和发展受到了很大的制约。如今,西南地区政治、经济、文化的发展与全国同步,人物画创作发展很快,山水画创作相对滞后,探索开发本区域山水画绘画语言就显得十分重要。在近、现代画家中,潘天寿先生语言体系的形成,与对雁荡地区的深入研究不无关系;李可染先生笔墨语言的创新与桂林山水密不可分;还有陆俨少得益于三峡等等,他们笔墨语言的形成,都是对某一个地区的感悟中得来的。

从广义上讲,任何一种笔痕墨迹都可成为一种语言,都有其独特的审美价值。其要害是,看你能否将这种笔痕墨迹所包含的审美内涵,与你的审美取向相融合,使之能够恰当地表述你胸中之情感。中国山水画皴法的形成,它一方面表达作者的文思才情,另一方面又依附于对自然物象形质的描模,从其形质所包涵的美的因素中,提炼出能够表述自我情感的笔墨语言形质特征,并加以强化提纯。

在我的笔墨语言实践中,长江山峡瞿塘峡口航标站有一百余米长的礁石,因常年雨水冲刷,向下形成圆柱状凹槽,凹面有不规则起伏延续断,如行笔中的颤笔意味,大有古代画论中“屋漏痕”的圆润、忍涩,又有“虫蚀木”的曲折、内敛,还有些“刮铁皴”的苍劲,结合我将光融入笔墨和以动求静、动态笔墨形质的设想,并将人物、花鸟画法中一笔见浓淡的意趣引入我的笔墨技法中,形成了我自己独特的、被薛永年先生概括的“笔中用墨法”。要想形成具有区域特色的笔墨技法,必须对本区域内自然物象形态作深入的研究,提炼出有别于其它区域的,包含西南地区独特地理特征的“相对共性化”的笔墨语言和构成语言形式。

在西南地区,地貌结构复杂,植物种类繁茂,构结明晰,气候温润潮湿,阳光明媚而因山遮云盖变幻莫测。以上地理形态、气候条件反映在笔墨形质上,体现出如下特征:①反映在用笔上有灵动、明晰、曲折、清丽、飘逸、繁复、昌茂。②反映在用墨上的华润、淋漓、酣畅、恍惚依稀。③反映在用色上的清新婉丽、绚烂、光辉愈古。④反映在构成上的机趣、互变、重叠、高远。以上这些反映在绘画技法上的特征,相对于我们已熟知的技法,具有相对的独特性、实验性和可开发性。

4、气候特征与笔墨质感

西南地区由于特殊的南北交汇的地理位置,北方冷空气和南方海洋湿热空气汇合,雨量充沛,云霭雾障,温润潮湿。开发具有这一语意内涵的笔墨样式,米氏父子“米点”山水的形成开一代先河。黄宾虹青城观雨景、夜景得到感悟的积笔积墨法,张大千流光溢彩的泼墨泼彩法的形成,都为我们研究气候特征与笔墨形成的关系上提供了很好的借鉴。

从大的笔墨格局上看,北方山水画以渴笔短线为主,这符合于北方的地质结构和干燥少雨的气候特征,它表现出干涩、苍劲、结实、雄健、荒寒的区域特征。西南地区,既有温润的泥土和丰富的植被,又有坚硬岩石和外露的轮廓,山水间云缠雾绕,风起云涌,大地上束光四射,晶莹剔透,这就要求在笔墨形态和质感上有一种复合的表现力,在我创作《二郎山外泸水长》、《凌云千里见秋毫》等作品中作了尝试;方法上采用“笔中用墨法”,笔笔见浓淡;在笔墨形质上运用中锋入笔,笔笔见浓淡的笔意,强化运笔的动态意味,润泽的质感融入每一笔中,突出滋润清丽、灵动飘逸、明晰透彻,在灵动华润为基本笔意的构架上,吸取北方的集点成面为集线成面,并在润笔之间擦以渴笔的点和线,干湿点线辅成结体,由此产生的笔墨具有一种既坚实又灵动,既苍劲又润泽的复合性笔墨语意内涵,形成了有别于其它程式的笔墨形质,这只是适合本区域表现技法的一种。在区域内复杂的地理、地貌、气候条件下,可以发展出千变万化的笔墨形质和各种特色的风格样式,以发展出多样性绘画语言样式。

《祥云照西陵》 137x68cm 纸本

二、对光、色的思考及其语言拓展

光使万物生长,是显现其体表特征的必要条件。大凡到过西南地区的人,只要你用心观察,就不会对西南独特的光影婆娑、流光万里的景象无动于衷;在晨雾中、在晚霞里,在逆光的山之谷、在云彩的缝隙下,光晕、光带、光环、光斑、光束、光影无处不在、无奇不有,这些关于光的景象,是因为此地独特的地理环境和气候条件形成的,是西南山水神秘感生成的必需条件,在广大的西南地区具有广泛性和代表性。光的这些绚丽多姿,令人心颤的自然特性,没有被古代的山水画家所重视,固然有其深层的历史文化原因,但“外师造化”的古训是否可以让我们用一个现代人的眼光,去重新审视它在中国山水画语言中的价值。要想表现西南山水独特的神秘感,必须对光与色在山水画中的表现进行研究。

(1)光在山水画中的特征:

在传统的山水画中,对光的认同是在客现存在的普遍性上,而对于光在山水中所显现出的强烈视觉冲击和由此产生的辉煌、崇高和神秘感,大多却采取视而不见的态度。如果说辉煌、崇高等审美因素,不符合当时人们的审美追求而被虚静、淡泊所取代,那么光在山水间所显现出的神秘、深遂、幽远的无限空间感,是与中国山水画所表现的咫尺千里,意境深远的追求相吻合的。况且,神秘感是中国玄、禅、道家学说乃至东方哲学产生的重要因素之一。它与天人合一的思想有着千丝万缕的联系。我个人认为,由光所呈现出的神秘空间感和引发的思维联想,较之山石、草木所寓意的情趣,更具精神性,更能使观者进入座地神游的精神境界。

其实,在宋代的山水作品中,对光在特定条件下所表现出的意境,已有不同程度的表现,如范宽的《雪景寒林图》、郭熙的《早春图》、以及王希孟的《千里江山图》,都有对光的自觉不自觉的表现。也许,是文人画重笔墨、轻意境思想的兴起,才使这一隐藏于物象与笔墨之中的具有独特审美价值的表现形式被冷落。

(2)光作为语言在山水中的表现

我们今天要思考的不单是为了用光而用光,而是应该把光放在绘画语言的层面上探索,主观地随心所用,随意而施。至于它是属于“物象语言”范畴还是属于“非物象语言”范畴,还有待于理论家去深究。李可染的逆光镶边、田黎明的光斑语言转换,都取得了可喜的成就,拓展、丰富了山水画语言。我在探索中将光既看作是“物象”又看成是“非物象之象”,“大象无形之象”。它依附于物象的某个部位,不能离开其它物象的对比映衬而独立存在,多由物象与物象间的明暗度,对比出的空间差产生光感。

在我的笔墨中,三峡那一段凹槽状礁石,有极强的明暗光感,将光作为基础语言因素融入每一笔之中,笔笔见光之意味,既显现出笔之神采,又充分表现了墨的润泽变幻,使造型和构成上的用光有一个依托而不显生硬,形成与笔墨相统一、协调的光的语言体系。既增加了笔墨本身独立的审美价值,又使整个作品形成一种光的语境。在构成上,笔墨的光感与物象的受光面相应成趣,物象的受光面与物象之间的光,晖映成辉,动态幻象的流云、光斑及色块,光晕及墨韵相辅相成,使作品显出神采,共同营造出一种流光万里,神幽远的境界。将“光”从笔墨到造型,从构成到意境的运用贯串始终,作为一种基本的语言“元素”,获得了较好的视觉感受,在一定程度上拓展了笔墨技法的表现空间。

(3)光的语义内涵及其运用

光作为一种形式在绘画中运用,必须将其审美内涵与作品要表现的精神境界相吻合,其语言所表述的语义,符合意境的表达,否则将出现“词不达意”,牵强生硬的局面。

光感在画面中具有“诉说”性、“在场”感“氛围”感和视觉冲击力,犹如上天灵光对人的精神关照。也许正是因为这些特性,用得不好或太过分,会太直白光鲜而流于媚俗,才使得古人对它敬而远之。要想正确使用,还需对其特性、语义内涵作一番分析:平射光〈自然散射光〉,使画面层次丰富,适合平远的构成表现,语义内涵是一种平和、安详、淡泊;逆光,具有强烈的视角冲击,有利于增加两个明暗反差较小的物象之间的空间感,适合高远的构成表现,突显主体,其内涵豪放、爽朗而又深遂;束光强烈、霸悍、激越、奔放而又神秘;反射光适合深远的构成表现,阴霾、冷峻;背光,适合增强画面的无限空间感,神秘幽远;顶光,适合高远的构成表现,蕴涵辉煌、崇高的审美特质;漫射光,适合局部神采和幽远辉煌的表现,其特质呈现出扑朔迷离、玄旷漫妙。

(4)色、光结合的运用

谢赫六法论中“随类赋彩”的古训使我们耳熟能详,但对面西南山水独特的审美特征,“随类赋彩”的用色方法显得平淡无味,张大千的泼彩法道是机趣横生,流光溢彩,但与西南在光与色共同辉映下所呈现出的壮丽、绚烂又神秘、深遂的景象还有一定的距离。张大千是将泼色用在山体之中,以获得似云似彩,似山非山,明丽清新、流光溢彩的效果。我在色的运用上,光色结合,在整体色调经营之后,施以与整体色调相协调的明亮矿物色,在山头或山涧深处、岩石背后或树林深处,使原来平淡阴暗处透出色光来。在山头或云头或水波透光处施以什色,既赋予作品以神秘感、辉煌感,又增强画面色彩感。所有这些体验和感受,是我个人对光作为一种绘画语言在山水画中实践,其成败得失,以期待师长同道斧正。

三、强化散点透视、时空变幻神思飞扬

中国山水画的散点透视,是在边走边看作“神游”关照的审美心理需求下产生的独特观察自然的方法。但是,它并没有脱离时间和空间的连续性。我在探索中,以大动求大静作为精神境界追求的方向,这种大静是包含着大动的静。将散点中的无数个点,完善成相对独立存在的时空单元,并将这些单元用山、云、水或树进行有机地串联或分隔,或作上下左右的错位、组合成一个意象的大时空,这种山川、树木、云水的互相叠加转换,又被统一在静穆的境界之中,时空的错落更替、交融变幻,加上动态幻象的流云所产生的视觉联想,使观者的思绪跳跃起伏,旌旗摇荡,神思飞扬,其作品呈现出神采飞扬,气象万千的境界。

四、对材料的选择

从材料美学的角度,绢、宣纸在水墨的作用下渗化出的水韵墨章,已成为中国画人文精神的表征。随着明代以后文人画的兴起,崇尚“苦涩荒寒”如“干裂秋风”的笔墨追求,使绢逐渐退出历史舞台而被生宣所取代。绢因表面光滑而增加了笔墨表现丰富性的难度,处理不好,用墨容易出现光、薄、平,用笔容易出现呆、板、滑、硬的弊病。特别是明清时期有较多的绢本山水画,都显现出光鲜匠气的弊端,袁江、袁耀表现得十分突出。所以,绢大多用于工笔画。但是,水墨在绢上,由其是淡墨在绢上所表现出的透明感,渗化出的墨韵感,墨色的微妙变化和既淡又厚的视觉效果,使人感觉十分精微、高级。在墨色曼妙中透出的无限玄机和天趣,更符合中国人天人合一的审美心理。在淡墨渗化的浓淡间,表现出的向里延伸的无限空间感,也更符合山水画咫尺千里的意境的要求。当然,生宣纸更容易渗化,但因材质特性差异,它不如绢来得机趣天成,曼妙雍容,优雅华贵。所以,这几年来我一直以绢为主要材质,致力于小写意泼墨画在绢上的表现力的开发。

要突出绢的这些特性,需要技法、技巧的突破。心平气静是关键,泼墨与积染相结合,运笔时凝神静气,心手相通,疾缓有致,特别是结合我“笔中用墨”的笔笔见浓淡和对光的语言因素的运用,收到了较好的效果。既有生宣纸线条干湿丰富的变化,又发挥了绢的墨色精妙生动的特性。也许,这也算写意画在绢上的一种突破吧。

《玉泉龙潭》

五、人文背景与区域审美取向

西南地区,民族众多,人文背景复杂,风土民情丰富多彩。它包括有:汉、藏、彝、羌、苗、壮、布衣、侗、瑶、白等15个民族之多,每一个民族都有其不同的信仰、生活习惯、文化传统和人的性格特征,反映到人文景观上,他们的建筑、服饰、图腾、文字甚至人物相貌,都有各自的特色,其审美内涵也不尽相同,由于山水画多是从外貌特征“由外及里”,“间接”地表现人文精神,面对丰富多彩的民风俗及其审美特性,我们必须找到一些契合点。

1、抓住区域共性化人性品格特征。

宗炳在《画山水序》中说:“……山水以形眉道,而仁者乐,不亦乐乎。而山川之形、趣味之灵、可作为道的供养之姿”。其实,山川之形和灵,在供养道的同时,也供养着人格。一方水土养一方人,山水的气度,滋养着人的秉性,人性品格又应照出山水的气度,山与人之间互为滋养。西南众多的少数民族,其“共性化”性格特征是:雄健、强悍、纯朴而刚直不阿,这些性格特征,恰恰又与西南地区地貌反应出的雄强峻健的审美特质相吻合。西南地区除青藏高原特定环境之外的其它地区,尤其是巴蜀地区,奇绝变幻的山水特质孕育出人的性格特征为:幽默、风趣、机敏甚至狡猾,女性娇小玲珑,秀美而又伶俐,加上奇异的服饰、丰富明艳的色彩,又与地貌的峻秀、烂漫的山花,明媚的山光水色所反应出的清丽、灵秀相照应。这些是人性品格特征与山水审美特质的共融和显现。中国山水画虽不直接表现人,但须从画中体现出人文特性,见其人格,见其秉性,见其精神,因为山养人之性,人显山之神。

2、人文景观与审美取向

西南地区,每一个民族都是一道风景,人神共融是这一区城的共同文化特征。在他们生活的地方,气候变化无常,自然灾害毁灭性的破坏力,使这里的人们产生对自然的敬畏和崇拜。他们渴望与天相融,与神沟通,其建筑样式、生产工具,祭祀器物,宗教场所等等,都或多或少地打下人神文化的烙印,昭示着本民族的人文精神和审美理想。这些人为之物,在特定的环境中营造出的具有神秘感的特殊氛围,正是构成本地区审美取向的基础因素,也是当地的人们审美理想的直接反映。比如藏族的民居、寺庙、经幡、白塔,神秘的玛尼堆,洁白的哈达。苗族的银饰、水车,羌族的雕楼等等,无不传达出本地区浓厚的宗教氛围和那里的人们,与自然抗争的奋斗精神、文化底蕴、审美取向和强烈的生命意识。他们在创造这些人文景观时,除了实现其建筑的功能目的外,在创建过程中,也符合了本地区的“共性化”形态规范,同时自觉地体现了他们的文化、精神内涵和审美理想,那么这些物象也就成为了本区人文精神和审美理想的外显化形态。在实践中,我们可以对这些人文景观以及营造出的独特氛围作直接的表现,使其尽显本区域的人文内涵和艺术精神(如尼玛泽仁的藏画系列,张复兴的苗寨系列)。也可以将其外显化的形态特征、审美内涵作“迁想妙得”式的“潜移”,让西山之石“养”东山之土。如作品《十月金秋梦三峡》,将川西随风飘逸的经幡、哈达,山体滑坡的坡面等带状形态的飘逸“意味”,与川东常见的流云薄雾融合,形成独特的带状流云符号;用寺庙代表性的土红和金黄色的区域性意象用色观念,作为作品用色的基调;用高原地区强烈的束射光感来表现神秘;用川西的绝壁与川东的奇峰进行意象构成表现奇幻等等。这些单个的民族审美精神外显化“意味”,“潜移”和“复合”运用,对形成区域性绘画审美倾向和风格起着十分重要的作用。

《巫峡雨后》

六、历史积淀与审美意识的流变

历史发展留下的艺术宝藏,为艺术的发展提供了延续的可能和继承研究的前提。在远古云南沧源岩画《村落图》中,已出现了对环境的描绘,可以说是西南山水画的雏形。到商周时期,以三星堆为主的远古巴蜀文化所体现的人神合一的审美特征,昭示着神秘文化在该区域的发展。四川广汉三星堆出土的《纵目人面像》表现出极度夸张的霸悍之气,鼻高大而鹰勾,眉间一方孔有“慧眼”之意,眼球呈柱状突出眼眶,达16.5厘米,犹如明鉴秋毫的“千里眼”,硕大外伸的耳朵似耹听天籁的“顺风耳”,整个面具似笑非笑的面部表情,透露出霸悍、诡谲、神秘、机智、幽默、怪诞的气息。如果把三星堆面具与西南地区其它民族祭祀用的面具作比较,它们都具有类同的造型、审美和人神化特征。但三星堆面具因脱离了实用性而更具典型性和艺术性表现的纯粹性。中国古代“艺术”的概念,也大多是体现在人对神、对天地的祭拜行为之中,的正是这种人神合一的艺术表现,强化了西南神秘文化的审美意识走向。

到了汉代,以汉代石雕、汉俑、汉代画像砖为代表的雄浑、质朴的艺术风格,成为北方及中源文化审美取向的主流。西南则以两河源头的古羌族文化,沿岷江而下,在成都形成蜀文化的中心。蜀国的强大和以人神文化为特征的蜀文化影响了西南广大地区,为这一区域造型艺术风格的形成奠定了基础。在四川出土的画像砖《井盐》中,以山为主、人为辅,造型奇异峻秀,山外有山,山重山的“高远”构成极具西南地貌特征,较之其它石刻程式化山形的等距排列,多了几分机趣、灵秀和神奇。兴许这就是西南山水画风格样式的原始形态。到五代后蜀画院画家黄荃父子、李升、王宰、滕昌佑以及清代的石涛、龚晴皋、莫友芝,近代的黄宾虹、张大千、李可染、陆俨少等画家,都为西南山水画的表现、风格样式的发展和演变,功不可没。但经历了“文革”后中国山水画再次复兴的时候,西南山水画却被席卷全国的“西北风”所淹没。这应该引起我们深思。

在大力提倡本土文化、“百花齐放”的今天,在中国山水画的大阵营中,占国土三分之一的大西南,其山水画应该有其独立存在的绘画体系。相对北方派系和南方派系,西南山水画风,理应有其立足的一席之地。

《巫山云霞》

七、笔墨是生命、意境是灵魂

直到今天,我们还是认为宋代山水画是中国山水画史上的一个高峰,最重要的一个原因,是宋代山水营造出的引人入胜的意境,其“宋人格法”所表现出的“千山竞秀,万壑争流”的全景式山水画,一方面满足了人们“林泉之志”、“神游八荒”的心理需求,另一方面,宏篇巨制出的咫尺千里的宏阔万象,反映出唐、宋繁荣昌盛的时代特征。今天的中国初现繁荣,百业振兴,其发展呈现出万马奔腾之势,在此种时代特征的情景下必然会对中国山水画的风格样式和精神内涵提出符合这个时代的要求。

借鉴生物学的规律,远亲繁殖具有更强的生命活力。如果我们打破宋、元、明、清的传承顺序,以一个现代人的审美心理重拾宋代山水之精髓,重新深究全景山水与社会兴衰的关系,并以之与自然相比照,与自我相比照,与当今时代精神相比照,或许可以契合出充满生命活力、反映时代精神的新的山水画风。

八、曼妙神奇写江山,精雄大气抒豪情

吾生欲求,汉之雄强、唐之富丽、宋之静气,明清之文气,以休养我雄秀神奇之境界,精雄大气之画风。

汉代艺术,雄强沉厚,血气方刚,于西南山水可补阳刚不足;唐代艺术,富丽辉煌,可避西南之荒夷,又与当今时代精神相符合,且增画作之光彩;宋代艺术之静气、大气,一为境界之静,二为画者心气之静,宏篇巨制,山峦嵯峨,千丘万壑,居舍万间,林木森森,咫尺千里,气势磅礴。精微之处,气静笔健,甚入毫发。其意之深邃,境之幽远,实为中国山水画之巅峰,可养我辈之胸怀;明清山水,写胸中逸气,笔墨精神,尽显文人才情,苍润高古,一个写字,方解胸中豪情,可正我辈之刻板媚俗。

既有汉之雄健,又不失灵秀;有唐之富丽,又不媚俗;兼宋之大静,且又风起云涌;承宋人静气凝神,笔笔精到,又避刻意呆滞而处处灵动,转承高妙,笔兼神形;纳明清之畅写才情,避宋之刻意,而又能精雄大气,宏阔幽远;扬己笔之灵动、墨之漫妙、云之飘逸、光之奇丽、气之畅达、势之磅礴、构之奇谲、景之神秘、意之深邃、境之幽远,神采飞扬思浩荡,精雄大气抒豪精。此乃终身追求之境界也。

《巫山新雨后》

九、题材选择、图式拓展和精神表现:

一、关照西南山水原始本真,以现代人的审美视角去重新观察、关照原生态自然山水,借西南山水大气磅礴、崇高伟岸、神秘深遂、气象万千的自然景观和永恒的自然之美,以全景山水的图式表现,以崇高伟岸的精神表现,传达个人审美取向和人们对大自然的敬畏崇拜,以实现当代人们普遍存在的回归自然的心理需求,用自然原始本真的生命意识、天地玄璜、宇宙洪荒的生命律动、启迪人们对未知世界的开拓创造和探索精神,谓之全景原创山水;

二、关照西南人文景观,以金色仿古绢,借西南全景山水画图式营造的历史感、辉煌感,以表现源远流长中华文化的沧桑历史和人文精神,表现人类文明的伟大成就和辉煌历史,表现当代中华民族蒸蒸日上、繁荣昌盛的时代精。以强烈的宗教意,识呼唤人性中的真、善、美,谓之全景人文山水;

三、关照西南大山大水中美丽富饶的田园景观,以全景式青绿山水的图式,明媚的春光山色,以千家炊烟依山尽,万顷良田化境远的磅礴气势,表现中华民族大农业文化精神和国泰民安的景象,谓之全景田园山水;

四、对山水画意境的拓展:以大动求大静,把动蕴含于静之中,将动感、光色和水韵墨章融入笔墨、造型和构成中,表现大气磅礴、表现气象万千、神秘幽远、神采飞扬的大山水精神。

《山水怀抱》

十、关于探索的思考

多年来,我一直沉浸在西南那雄秀、神奇的山川对我心灵深处的震撼之中。我总是在对照,把那山川和古人对照:古人画的山川也雄奇,却没有他天成地就的灵性和饱含生命律动本真的诉说,直到你被它震撼、倾倒和融化;古人也大气磅礴,却没了他压倒一切,傲视一切,并将所有生灵胚胎揽入怀中,孕育出千万个鲜活生命的崇高和伟岸;古人画的山川也幽远,那是由多少山川的重叠才幽远的,却比不上他的一个小山涧在山雨欲来时,光从山涧深处透射出时所呈现出的无限深遂,神秘莫测的无限空间,仿佛在那光耀炫目的深处,存在着另一个时空的世界,那光,闪耀出我们未知世界超凡智慧的光芒;古人画的天空也浩瀚,却不如那流云,将山、天相链接出的变幻、升腾和光影,更能展现人类精神与天地相契合,从而达到天人合一的升华;古人用意象营造出胸中虚静淡泊的境界来教化人生,而他用敦实强健、气万千的搏动来孕育生命;古人用理性、雅致来证明古代的文明,他用原生态的本真、野性、原始来昭示造化不可超越的永恒。这些感动我的造化之景,难到不能化作山水画之境吗?

我更愿意把那山川与自己画的山水作对照,以期表现出那种曾经无数次感动过我的山川气度,并试图籍此感动别人。对于中国山水画艺术的行为准则,我们始终在自然的本真与文化所要求的人文气质之间艰难地选择。如果说,我们认可本世纪将是中国画第二个生命历程开始的推断,那么,我们今天所要求的人文气质,应该是沿用清代以前的人文气质吗?试问:这种气质和当代受众对中国画的期望有没有距离,他所包含的时代精神有多少?

从艺术发展的规律来看,每一个生命历程的初始阶段,艺术创作都会用当时的审美眼光去重新审视自然,以期从中重新发现更多前人没有发现、并能表述当时人们审美理想的语言符号。人类总是从自然、从古人那里尽可能地挖掘宝藏再加以“改造”,用产生新的事与物,来证明自身的创造力和伟大的智慧。我们今天对自然的重新顶礼崇拜和对古人的追问算是什么?是无知的虚妄?还是在当下中国山水画无所适从的处境中寻找出路时,对自身以及山水画本身的反审?宋代的先辈为我们创造了辉煌的绘画史,今天的我们能做些什么?

关于西南山水画审美取向的探索和思考,于过去的、今天的,抑或是未来的,都还没有形成“气候”,还需要理论家们的深究和实践者的苦苦探索。不管这种思考是否适时宜,对民族绘画的发展有无益处,也不管西南山水画是否会像西南人物画那样,为社会广泛接受。我想,对西南地区地理地貌、人文背景、历史积淀在山水画风格中的表现作深层的研究,兴许会对开拓思路,寻找新的视觉语言信息,创造新的审美境界、丰富中国山水画风格样式大有好处。

一九九七年二月初稿于北较场

二零零五年十月定稿于成都浣花溪畔