马金国——李苦禅得意门生,当代燕赵画派的扛旗人

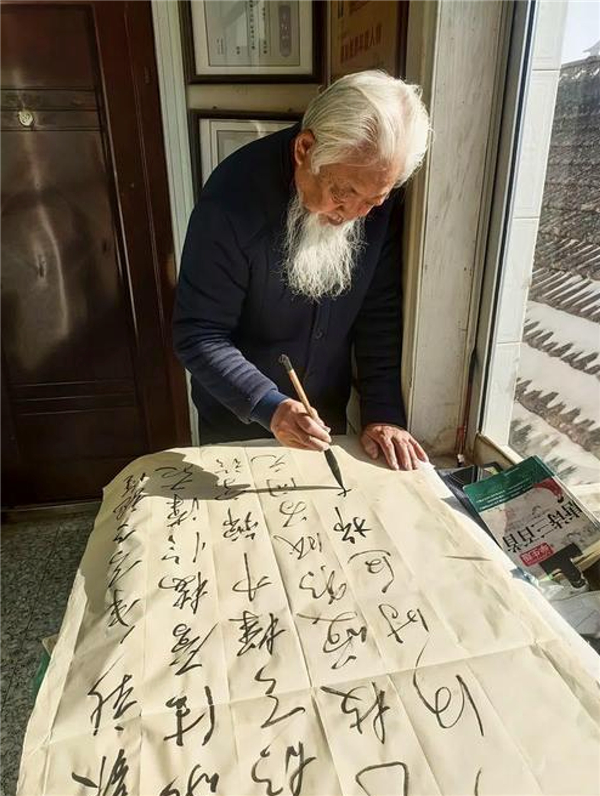

在书画艺术的广袤天地里,有一位已过古稀之年却依然笔耕不辍的书画家——马金国。用岁月沉淀的笔触,在宣纸之上勾勒出属于自己的艺术轨迹,成为书画界的一道独特风景。

马金国,笔名浩翔,男,汉族,河北人,自幼便与书画结下不解之缘。在那个传统文化氛围浓厚的年代,家中长辈对书法的热爱如同一颗种子,悄然播撒在他幼小的心田。儿时的他,常常被长辈们挥毫泼墨的场景所吸引,那一幅幅灵动飘逸的书法作品,仿佛有着神奇的魔力,让他沉醉其中。从最初拿起毛笔的那一刻起,书法便成了他生命中不可或缺的一部分。

近现代中国画家、美术史论家、美术教育家,是著名山水画家。他的山水画宗法清初“四王”,上溯元代四家,兼擅墨竹,亦精书法。曾在北平大学艺术学院、京华美术学院、北平国立艺术专科学校任教,编写了中国绘画学史一书。后任北京画院画师及院委。出版有马金国作品选集。

拜吴昌硕弟子王个簃为恩师,也是王个簃老师唯一的弟子,在老师引导下认识晚年的李苦禅先生。

在老师的指引下创立海上画派(自成一派)

被富豪收藏最多的艺术家

国家级非物质文化遗产(古字画修复技艺)传承人

国礼典藏国画大师

国家一级美术师

全国书画艺术委员会副主席

中国国家书画院理事

中国书画艺术工作者

时代标杆艺术家

中国书画家协会会员

中国书画国际大学西北书画研究院研究员

中国教育电视台水墨丹青书画院院士

西部诗书画杂志社翰博书画院理事

马金国老师自幼酷爱书画。书写时坚持传统,汲取各家之长,融会贯通。师法二王入手,兼学欧楷,怀素草书,孙过庭书谱,赵孟頫行书等多位名家古帖笔迹。小楷以灵飞经为主,几十年来一直将书法艺术作为精神生活中的一大乐趣和爱好。他临池不辍,磨墨挥毫,苦练至今,积聚了深厚的书法传统底蕴。

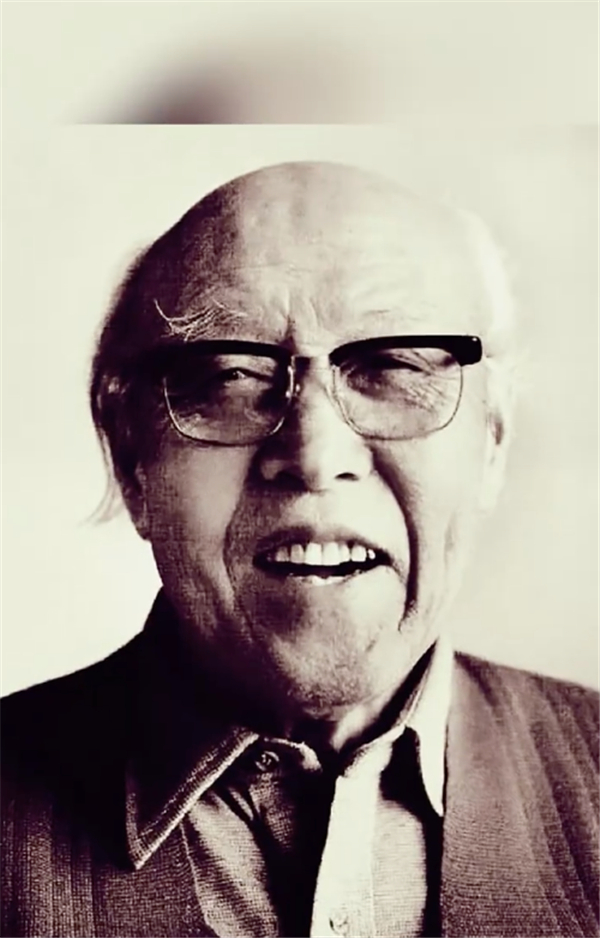

1965年中国近现代花鸟画家、美术教育家李苦禅大师在河北农村参加改造,年仅13岁的马金国在此期间得到了大师李苦禅的指教,也成了其最早的书画启蒙。当时,李金国带着自己用烧黑的木炭在纸上画的小鸡、小鸟、田野的花朵……,怯生生地向李苦禅请教。面对这个眼神里闪着光的孩子,李苦禅放下了劳作的疲惫,也暂时忘却了境遇的困顿。他认真地拿起少年粗糙的 “画纸”,用指尖蘸着水在桌上演示:“你看这鸡的爪子,要像铁钩一样有劲儿,才站得稳;你看这花朵,要通过排线的疏密和轻重来控制明暗的变化,才能生动自然……”

没有精致的笔墨,没有宽敞的画室,田埂边的石板、农家院的炕桌,成了他们的 “课堂”。李苦禅一边劳作,一边趁着间隙给马金国讲笔墨的道理。这段特殊的学艺经历,没有拜师的仪式,却有着最纯粹的传承。这样的传承一坚持就是好几年,青年时期的马金国,在李苦禅身上看到的不仅是画画的技巧,更是一位艺术家在困顿中对艺术的坚守,对生活的热爱。

马金国的书法作品曾多次展览并获奖:2013年获第三届长城杯书画展证书;2014年参加河北省农民杯展2018年参加国家人文巡礼展获得人民日报社、国家广播电影电视总局美术家协会荣誉证书;2019年第三届华夏之星中国人才海选证书;2020年甘肃庆阳书画作品巡回展览中获得铜奖;2023年10月在第十一届世界马氏恳亲大会举办的马氏家风、家训、家谱书画艺术展中,书画作品获得优秀奖荣誉证书。多年来从蝇头小楷至1米多大的字都能书写,并获得当地实力派书法家称号。

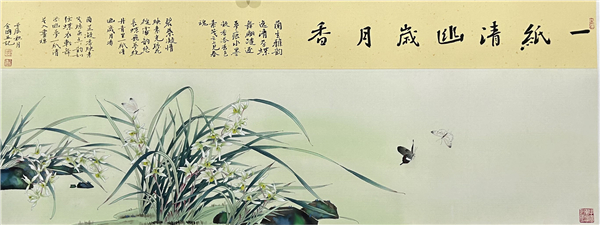

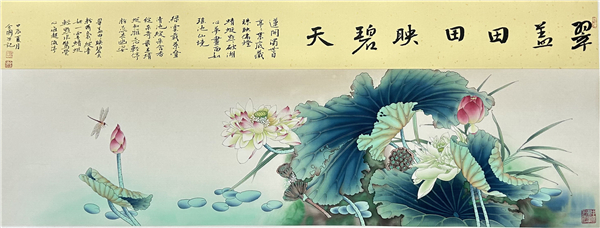

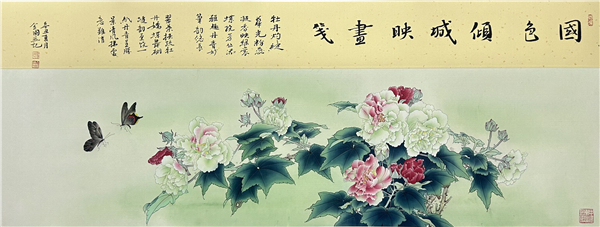

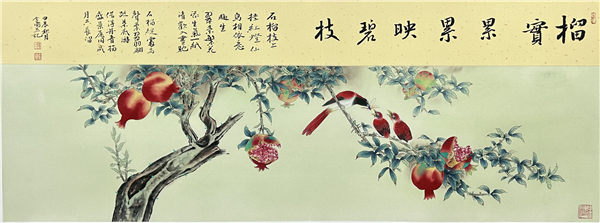

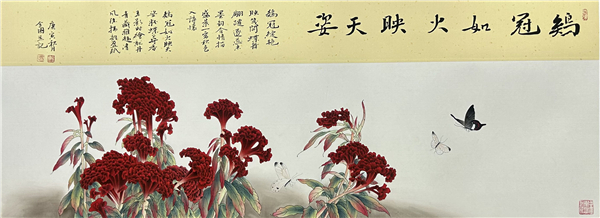

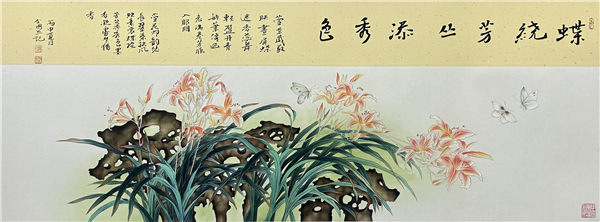

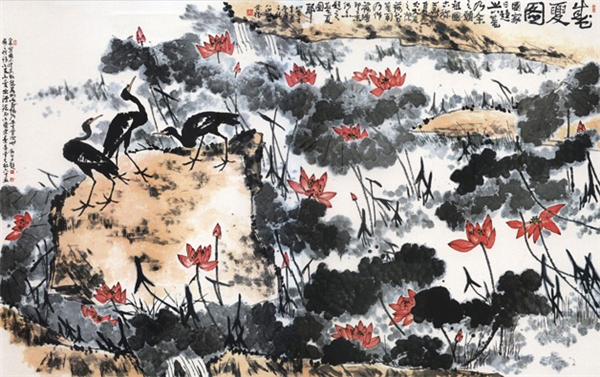

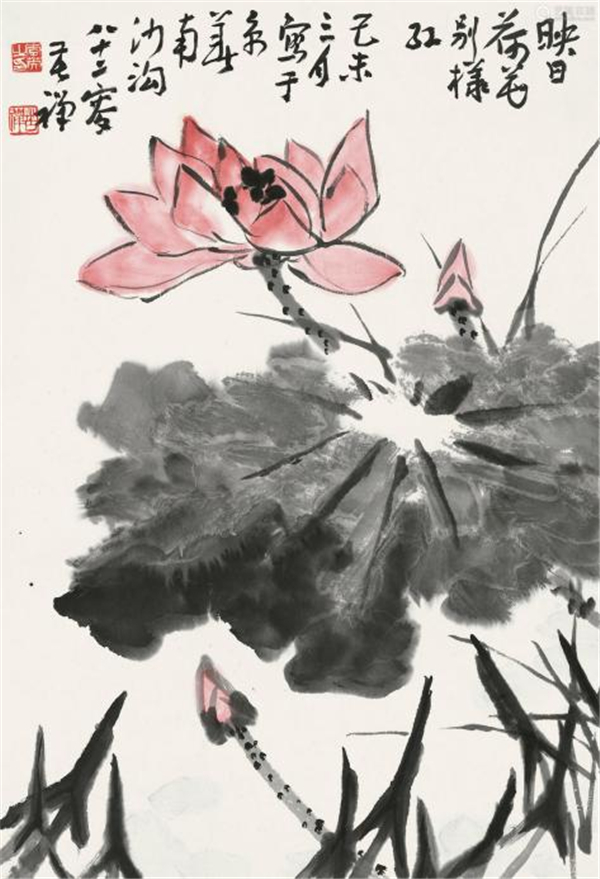

马金国善画花鸟之作,是燕赵画派代表人物。他的绘画以荷花和梅花见长。他的艺术生涯深受李苦禅大师影响,尤其是在荷花绘画上,既承接了李苦禅大写意荷花的雄浑大气之风,又在岁月磨砺与自我探索中,发展出极具个人辨识度的绘画特色。

李苦禅画荷,以雄浑刚健的笔墨著称,其用篆书笔法绘荷茎,力透纸背,荷叶常以大笔泼墨,墨色酣畅淋漓,尽显豪迈之气。马金国在此基础上,进行了巧妙融合与创新。他画荷茎,在保留力度的同时,更注重线条的灵动变化,通过运笔的轻重缓急,让荷茎呈现出随风摇曳的婀娜姿态,仿佛注入了生命的韵律。画荷叶时,马金国会先用大笔触铺陈出荷叶的大致形态,墨色浓淡相间,表现出荷叶的阴阳向背;而后,以细腻笔触勾勒荷叶边缘的脉络与卷曲之处,将李苦禅式的豪放与工笔的细腻结合,赋予荷叶丰富的质感,既见整体的大气磅礴,又有微观的精致入微。

李苦禅的荷花作品多以水墨为主,偶施淡彩,追求古朴淡雅的格调。马金国却大胆突破,在色彩运用上别出心裁。他保留了传统水墨荷花的韵味,巧妙融入丰富且大胆的色彩元素。比如,在表现清晨或傍晚的荷塘时,他会用暖色调的朱砂、藤黄晕染荷花,使其在水墨荷叶的衬托下,如同被金色的光辉笼罩,散发出梦幻般的光芒;描绘雨中荷塘,他以青灰色调为主,淡墨与花青交融,营造出朦胧、湿润的氛围,再用亮色点染雨滴落在荷叶上溅起的晶莹水珠,整个画面清新脱俗又充满生机,为传统荷花题材注入了现代审美意趣。

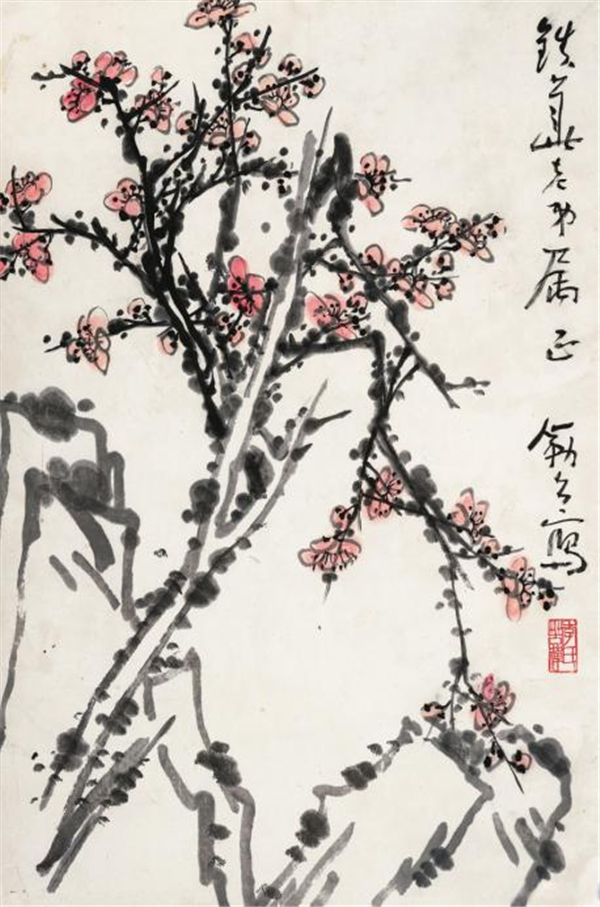

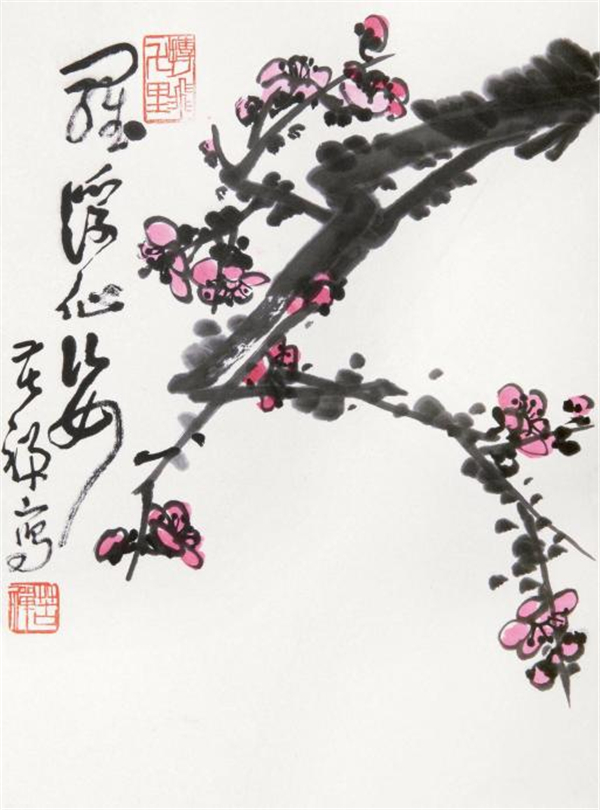

李苦禅画梅,最动人的是那份 “以书入画” 的铮铮骨力 —— 枝干以篆隶笔法勾勒,如老铁铸锻,横斜之间带着 “宁折不弯” 的倔强,花瓣则以简括的点厾法写出,不求形似而重气韵,墨色浓淡中藏着风雪磨砺的沧桑。

马金国深谙此道,他笔下的梅枝,同样延续了 “笔笔见骨” 的传统:画老干时,用饱蘸浓墨的硬毫笔,以 “屋漏痕” 般的顿挫笔势横扫,墨色沉厚处似积年老皮,枯笔飞白处如裂岩露筋,一眼可见李苦禅式的 “力透纸背”;画新枝时,在刚劲中添了几分灵动,线条不似苦禅先生那般沉郁,而是带着向上的张力,如少年挺立,暗含 “老树新枝” 的生机,既保留了 “铁骨” 的底色,又多了一层 “生生不息” 的意趣。

马金国不仅以画笔勾勒花鸟意趣,以书法传承中华文脉,更以师者之心深耕书画教育领域十余年。在他从事教学十几年中,对花鸟,山水,多为认真研究,工笔写意交叉互相学习。并将历朝历代绘画理论牢记于心。在不断地绘画中锻炼,临摹中汲取。经过十几年的教学磨炼对花鸟有了自己独特的艺术风格,尤其对荷花和梅花画法有独到的见解。画荷花带书法并作,画梅花带书法诗句。呈现出画法新颖感。

燕赵画派是近现代以来,以河北为中心的画家群体在继承传统、立足地域、观照时代中逐渐形成的艺术集群,他们偏爱表现北方特有的物种,如耐寒的梅花、苍劲的古松、旷野的鹰隼等,呼应 “耐寒守节” 的地域精神,更继承北方画派 “以书入画” 的传统,线条多如 “锥画沙”“折钗股”,刚劲有力。马金国就以书画结合的最新方式,给当代燕赵画派注入新的活力和新的元素。

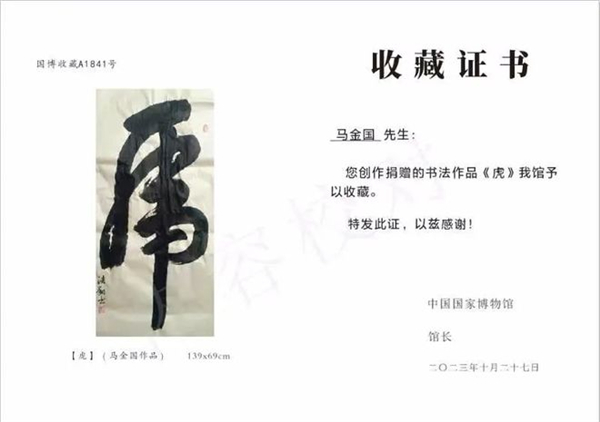

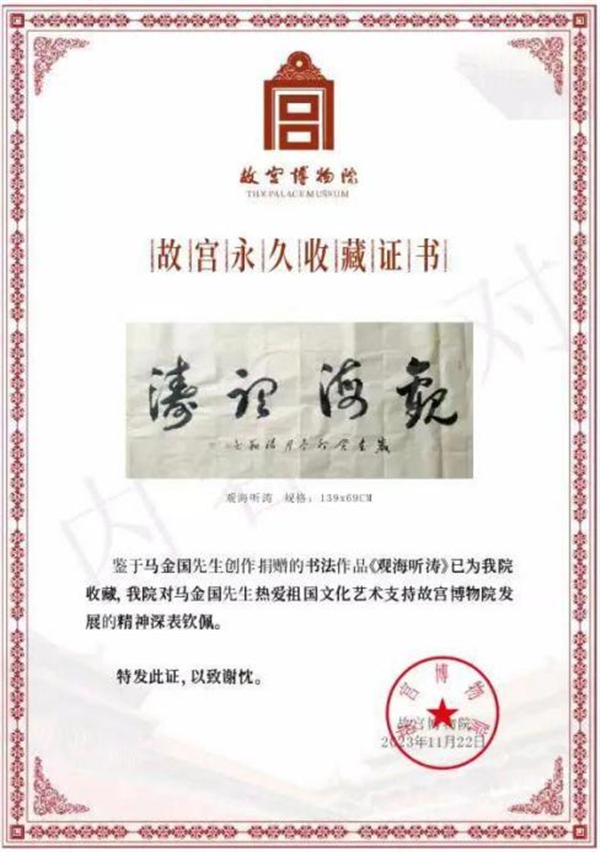

马金国的作品不仅受到收藏爱好者的喜爱,还被当代重要机构收藏。2023年10月27日,马金国的作品《虎》被中国国家博物馆收藏;2023年11月22日,马金国的作品《观海听涛》被故宫博物院永久收藏。

除了在书画创作上取得卓越成就,马金国还致力于书法艺术的传承与推广。他深知,书画作为中国传统文化的瑰宝,需要一代又一代的人去传承和发扬。马金国古稀之作,也意味着作品的成熟,此时的作品,每一幅都可能是 “深思熟虑后的倾注”:画前会反复酝酿题材,动笔时聚精会神,少了年轻时的 “即兴挥洒”,多了 “一字千金” 的审慎。而随着时间推移,未来能完整呈现这般状态的作品只会越来越少,甚至可能因身体原因停笔 —— 这种 “不可再生性”,让当下的每一幅都成了 “艺术生涯的鲜活注脚”,藏着 “此刻即永恒” 的珍贵。此时收藏马金国的作品,就像收藏“陈年佳酿”—— 此时正值口感最醇厚的时刻,往后虽仍有风味,却难再复刻当下的 “巅峰状态”。真正的艺术珍品,从来与时间赛跑,而此刻,正是收藏这份 “岁月馈赠” 的最佳窗口。