陈雨光《中国人物画的历史取向》(上)

当今大家 中国工笔画学会理事 王志坚《角色》118×180cm(《美的选择》P371)

欣赏:人是作为舞台表演的角色——脸谱装饰。作为舞台角色表演的知觉性,大艺术家王志坚在人物创作时,一直关注心灵背景与表现融合的关系。从“装饰——遮掩——揭开——敞亮”的形性知觉,逐步深入至角色意识,将创意的思潮观照,实现哲义的飞跃。此刻,装饰的局部性与思想的整体性构成了艺术创作中的冲突。志坚将世间众生皆视为脸谱角色,把二维画面当作舞台,将艺术的内在驱动力看作整体的关联力量。如此一来,思潮便呈现出“精神场”的外在表征。在“约束、链条、联结”这种艺术联想的作用下,心理动力场成为艺术家探索的核心领域,其更多地指向人的本能欲求、自我意识、爱欲情感、行为动机以及内心的抵抗与压抑等等层面。这使得艺术作品不仅仅是审美的对象,也是探索人类心灵深处的窗口,体现了艺术的深刻性和多维度。

美 的 选 择

中国人物画的历史取向

陈雨光

(上)

(陈雨光美学作品)

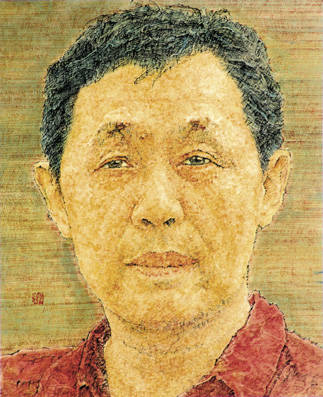

第十届全国美展优秀作品获奖画家 李蒸蒸《·陈雨光先生》65×53cm

陈雨光(憨牛),农历1949年生。选择美学与中国画视错觉学说创始人,艺术哲学家,传记作家。先后获得过十余项科研成果奖(包括国家级课题)。在经济、数学、计算机、数据库、量化交易、算法模型、美学、哲学、逻辑、整体论等跨学科领域,出版有十数部专著,发表有数百万字论文。其主要艺术哲学类代表著有《美的选择》、《视错觉》、《美的致生范畴》、《艺术的定向》、《性知觉》。书画鉴评本《唐诗三百首书画集》、《宋词三百首书画集》、《元曲三百首书画集》、《中国当代花鸟画作品精选》、《中国当代工笔画作品精选》;策划组织了《中国画三百家》。

《美的选择》首次在国内从艺术哲学的角度,对中国画学科体系的确立做出了两大基础性探索:第一,定义且回答了“何为中国画”,揭示了“察觉不到光线作用的绘画法则”。第二,创立了以视错觉动向力发生学为内核的选择美学,从整体论的范畴论,定义了“何为美”。

著作者是至今唯一耗时八年、约集了三百多书画名家,编写出版了填补空白的书画鉴赏版《唐诗、宋词、元曲三百首书画集》的诗评鉴赏家。

基于当代艺术家的深度交谊和研究,著作者在珍藏的《元曲三百首书画集》中,共获得百多位专业画家的大力支持,并收到了310幅精心创意的绘画原作。现今,许多书画大家己故世。随日时移,这部著作中的创作真迹和笔墨文范,己成为理解艺术的无法再获的瑰宝,尤其数次展览所引起的轰动,更证明,作为国粹“诗词曲/书画文”的超越时空神圣的崇高。

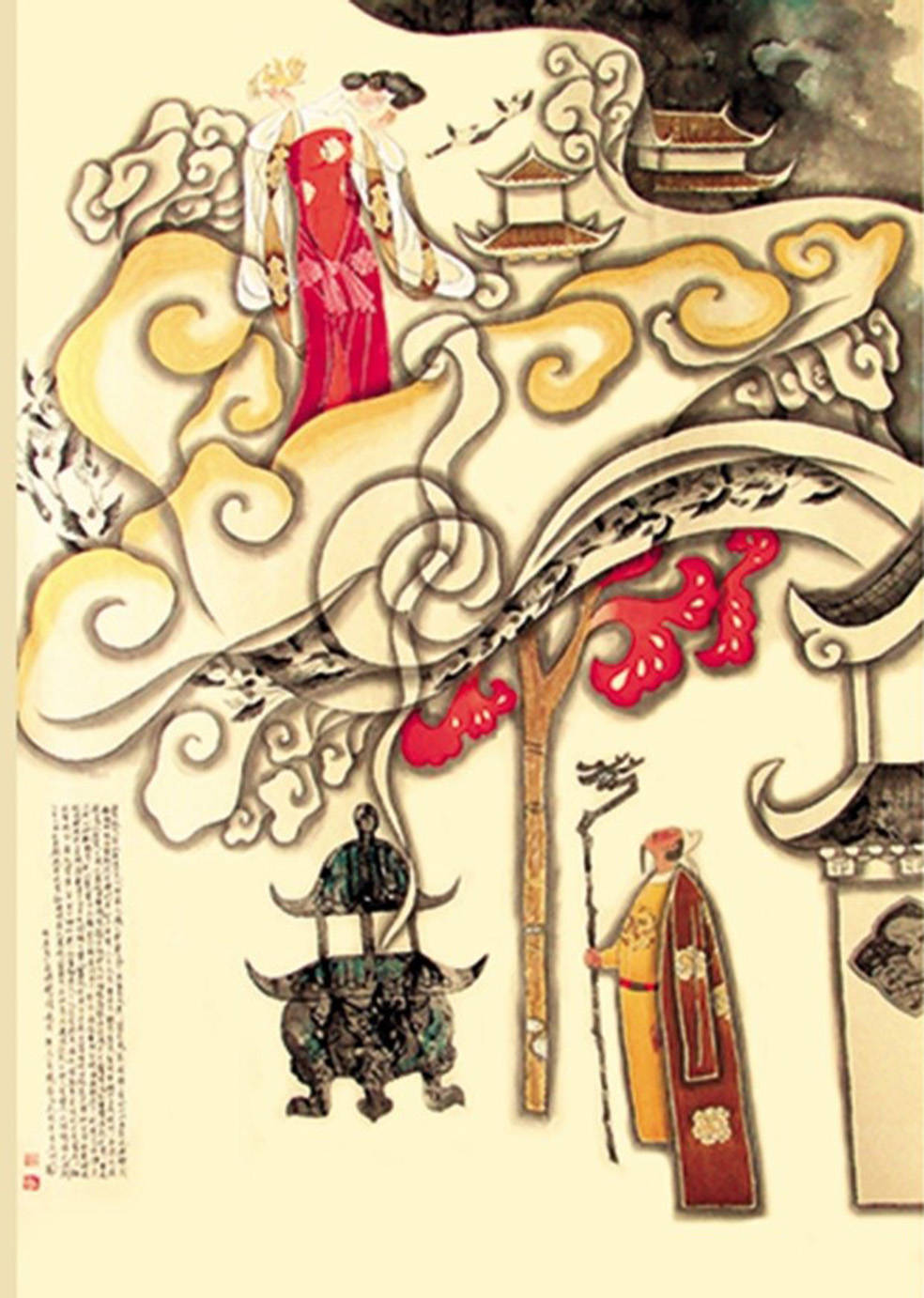

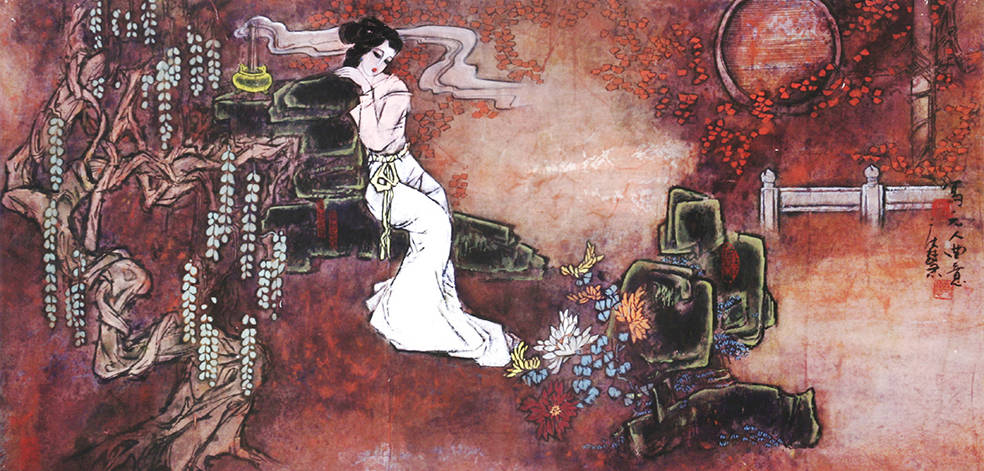

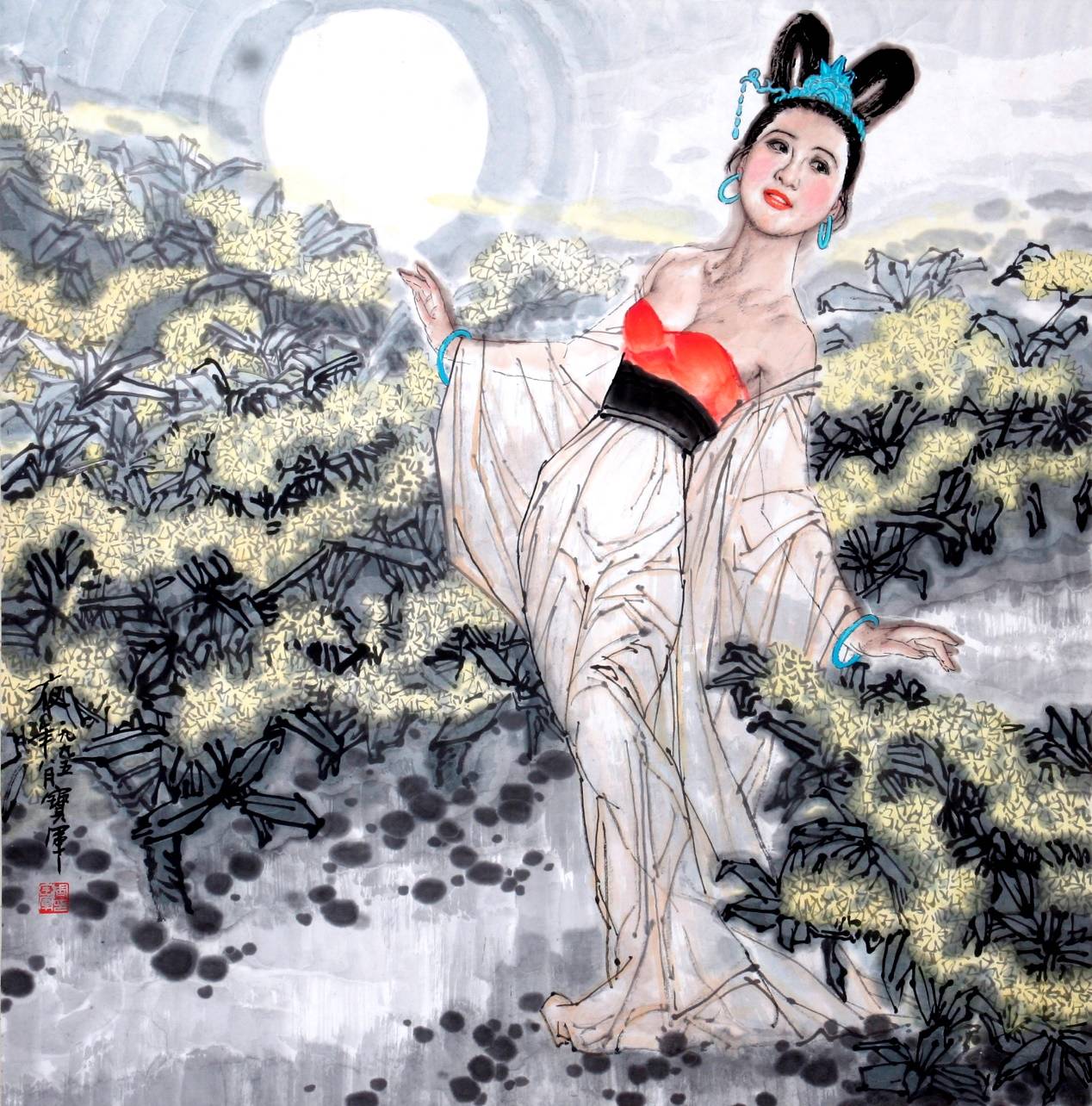

当今大家 王志坚《屈原·九歌·湘夫人》69x68cm(憨牛居藏珍)

湘妃意象

王志坚再绘中国人物画的婉约

屈子悲思之爱 少游凄婉之恋

湘妃意象,是中国绘画的百代传统,是中国文学的万古情思。凄婉为文、忧思为笔,己成为士者歌诗的慷慨。屈子制歌,经李白清风,到少游两情,再到遗山问世,终有了情的体味与系统。我有句:

泪竹婉约系文章 抱器怀才是丈夫。

当今名家 杜树森《屈原·九歌·云中君》68×52cm(憨牛居藏珍)

中国人物画

哲学镜象 权力意志 层级拼贴 重迭空间

——陈雨光

中国人物画是中国画中最难的画科。

哲学家说:人是世间最完美和复杂的。

《美的选择》指出:以人为对象的绘画,从形而下角度看,同时要面对五大问题:

边线 空间 比例 阴影 好形

可以说一部人物绘画史就是对这五大问题的认知史。

中国人物画是中国哲学的发生与运动。它是形而上的镜象,映照出“道之体用”的中国哲学精神与思想。

这是《美的选择》从形而下与形而上对中国人物画的认知。

当今大家 作品入选第四、五、六、七、八届全国美展

黄天虎《长信怨》79x50cm(《视错觉》P2)

艺术的文明揭示,古远的造像往往发生在黑暗的岩洞中,并且在深不可视的位置,这些图像显然不是为了欣赏,而是为了把现实装饰成神圣。

形象与实际的关系,是艺术发生的首要问题。

从艺术史角度看,早期的洞穴壁画和雕刻,如旧石器时代晚期的作品,往往位于洞穴最黑暗和难以接近的地方。这些作品并非出于审美的动机,而是史前人类企图以巫术为手段来保证诉求的成功。这种巫术缘自,原始人眼中,任何事物的形象与实际有着一种神秘的联系,如果对形象施加影响,实际上也就是对事物施加影响。因此,这些艺术作品在当时具有极强的实用功利价值,它不是作为欣赏的对象。

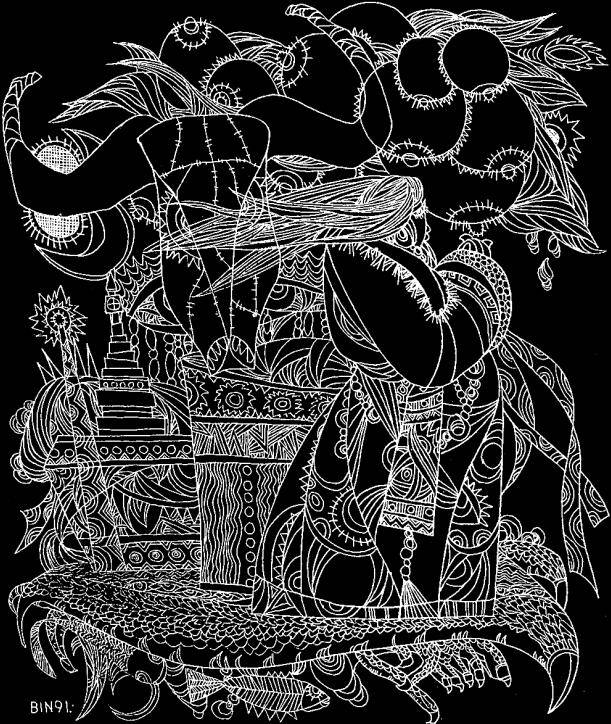

当今名家 陈斌《太阳·情歌》120×124cm(《视错觉》P8)

现世与神灵的关系,是人类学的发生角度。

这些深藏于岩洞中的造像,反映了古人对于神圣和超自然力量的崇拜与敬畏。通过在难以触及的地方创造膜拜,古人试图与神灵沟通,或是通过这种方式来表达对神灵的敬意和祈求。这些造像成为了连接人类世界与神灵世界的桥梁,它们的存在超越了单纯的视觉欣赏,而是承载着更深层次的宗教和文化意义。

知觉与装饰的关系,是心理体验的艺术发生。

古远的造像在黑暗的岩洞闪烁中,在位于深不可视的神圣处,知觉会生成让人敬畏的礼仪感,艺术将现实世界装饰成为神圣空间——超然形式,以此来表达对自然力的崇拜,并实现与神灵世界的沟通。艺术创作不单单是审美表达,更是人文与巫仪的体现。

人物画这一装饰为用的特点,突显了创意哲学的镜象性,镜象映照的不是平凡的自我,而是众我心中的我神——拥有超然能力的——我理想中的人。

从这一意义讲,人物画装饰性的发生,是权力意志的夸张与变型,是人的“超然的写意”。 考古证明,人类文明的早期艺术,均同类为这类放大能力想象的“写意”。

所以,人物画的造像,从一开始,便不是模仿,而是写意超然。

人物画神化期造像的发生,是装饰性向雕塑性转化的必然。

抽象是艺术发生的天然属性。制造神圣的原理,需要艺术使用——

变型 夸张 匀称 平衡 节奏

形式的抽象力,可造成崇高的超能感。与其说,早期人类在造像图腾时,不是欣赏一种形质美,而是渴求抽象装饰是抵御无知恐惧的一种力量。这是文明初期造型手段的无奈。

只有艺术在造像时理解:

定向、空间、体积、结构、视域

抽象的才升华为雕塑的,这时,装饰的抽象具有了雕塑的力度感。

从造型角度讲,绘画的雕塑性体现在对物体立面感的塑造上。

就像在古典油画和皴法中,画家们会利用光影来塑造物体的体积感。例如,达芬奇的画作,通过细腻的明暗对比,让人物形象仿佛从画面中凸显出来,如同雕塑一般坚实。画家在描绘物体时,会像雕塑家塑造泥坯一样,考虑物体的各个面如何在二维的平面中呈现出三维的效果。

二度平面的三度化,是线刻渐变为浮雕后的过程。

人物画,只有在原始浮雕艺术出现后,才能真正有技术思考三度还原的平面投影质感。

古洞人在公元30000年前,具有光感凹凸的形性,极大深化了我们今天称之为“造型”的艺术。它面对的是三度的空间范畴:

深度 质的 对比 光影 立体

这一二度中还原三度的空间意识,到公元前3000年《米络斯的维娜斯》的文明,己达到让今人都吃惊与羡慕的程度。

基于这样一个视错觉创意能力,人物画,才在技术层面,实现了平面中由装饰向雕塑的转化。

《美的造择》特别强调立体性出现对绘画造型的决定意义。

我们需要对史前时代艺术的立体感有足够兴趣。

有机会,可以去阿尔塔米拉洞窟和拉斯科洞窟,认真发现形象线条在洞窟内壁的自然凹凸中,呈相出的那一初步的立体意味。

我之所以念念不忘,是因为,在世界美术史的发展中,中国画几乎是唯一存有元始古味的艺术——

浅浮雕 间隔感 平面性

权力意志的这种镜象化要求,一旦观念化,神圣的象征,就县有了人格化。

古希腊的诸神,《山海经》的精怪,几乎都是始前的艺术想象一一膜拜的人格雕塑。古希腊用比例追求结构化超越的理性,古华夏用拟人想象神圣化超越的意念。

于是,为了呈相膜拜超越性的伟大,雕塑性需求一种能超越凡众眼睛的造型术。这些不同于工匠的从事“造神”工作的创意者,努力尝试用不同于一般的方法,将一个理想的伟大,塑造成膜拜的镜象,并在一个特定的位置,让其象征那一特别的意义。

这种用人体呈相人物的范式,渐渐脱离了巫匠的限域,成为一类专门研究“造像”的“创意者”,随着权力镜象需求的深广,创意者眼中的思想,逐步从哲义的思考中分离出来,形成了为满足“可塑性”的一类探讨,集而成之,这类思考者,便化为一种称之为“艺术品”的形而下的创意者。

基此,我们今天泛称的“艺术”,便注释为词汇。

其实,我很赞同贡布里希的见解,世上不存在艺术这个东西,只有艺术品。

面对人类,当超越人的幻化,成为形而上的膜拜镜象时,形而下的镜象呈相范式,便称为艺术。我们今天可见的,便是科学的理性规则一一造型原理。当然,这一集成,是人类从事造像艺术有了思考后,起码几万年以后的事了。这一事件,史称科学对哲学的分离。

有人说,艺术是以自由想象力激发自由想象力的活动及其结果。

这一观点,显然是错误的。

因为,艺术的发生,特别是人化艺术的发生,是权力意态的规制需求,创意者,只是用附合权力意志想象的满足度,实现用自我去创意想象的超越。这一关系,即我一直注重的美第奇与达芬奇的关系。真正的布局者与想象者,是并不自由的美弟奇。

观察一下神化期与英雄期的人物艺术演变脉络,可以得出结论:没有不自由的美第奇,达芬奇不会有如此让人羡慕的历史自由。不自由的权力意志分工,让自由的创意实现了人的神化、英雄化、人性化。创意者让权力镜象成为不自由的权力意志分工,让自由的创意实现了人的神思化。

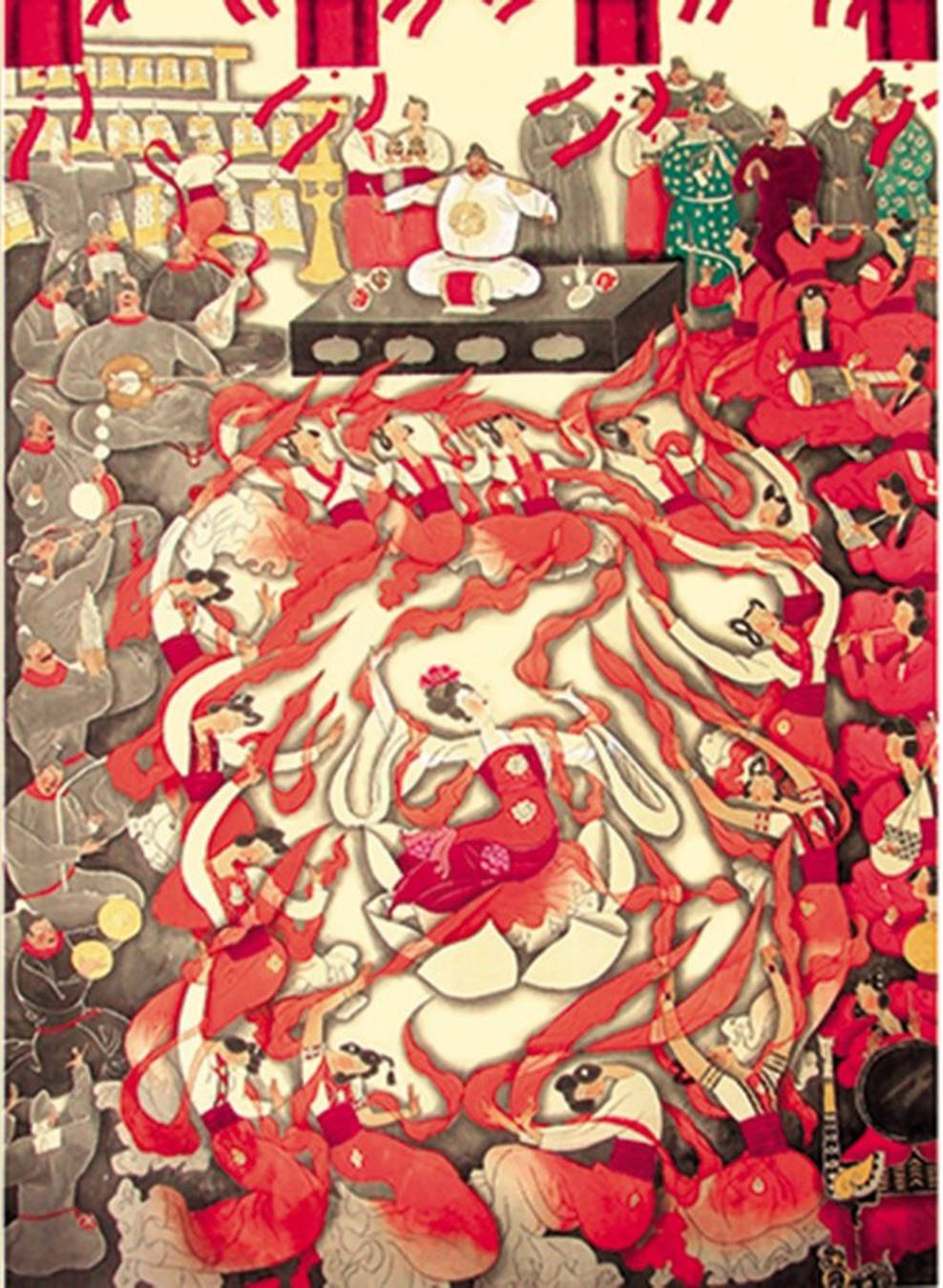

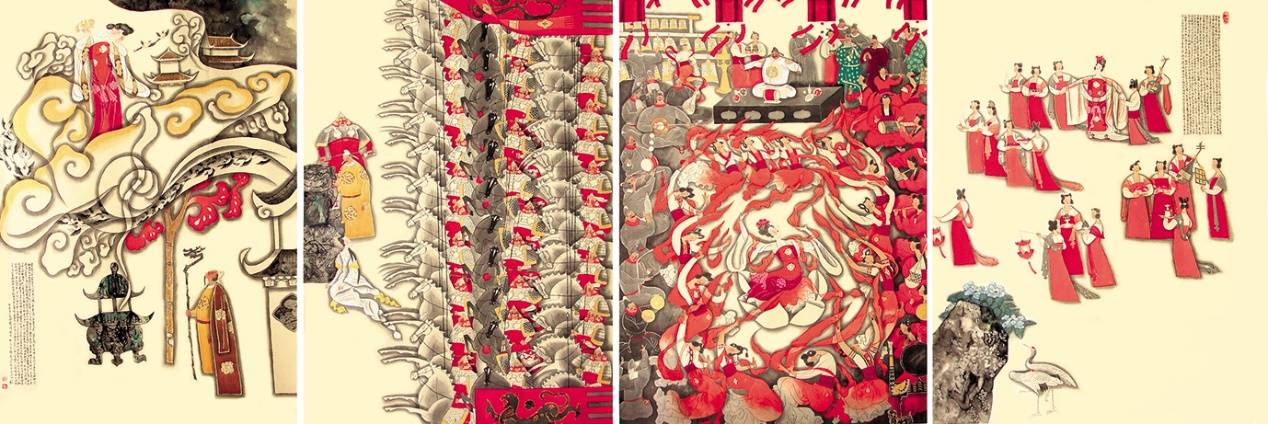

当今大家 汪伊虹《元曲三百首书画集·刘庭信[朝天子》49×68cm(憨牛居藏珍)

创意者让权力镜象成为超越人格的存在,形而下的手段实现形而上的存在,人化镜象成为超越的神,这才是艺术的起源。

这种发生于权力图腾镜象装饰,一旦艺术化,便具有了一些特别的性质:

间隔性 神密性 顶礼性

这应该是古今中外,神化装饰一致的想象。

故此,50年的研究让我发现了一个命题:

人物画是权、钱、性的镜象。

我多次提及过,多尔多涅地区劳塞尔岩窟中发现的《劳塞尔的维纳斯》,是三万年前人类对神圣装饰的理解,神化装饰绝不是创意艺术,并创意欣赏,完全是创意崇拜。这类图像,发生在世界各地,且多发现在洞深处——人们平常绝不能轻易去的神圣视域。

高置的装饰神化,面对膜拜的众生,神圣的图像化,化意为超然的崇高。

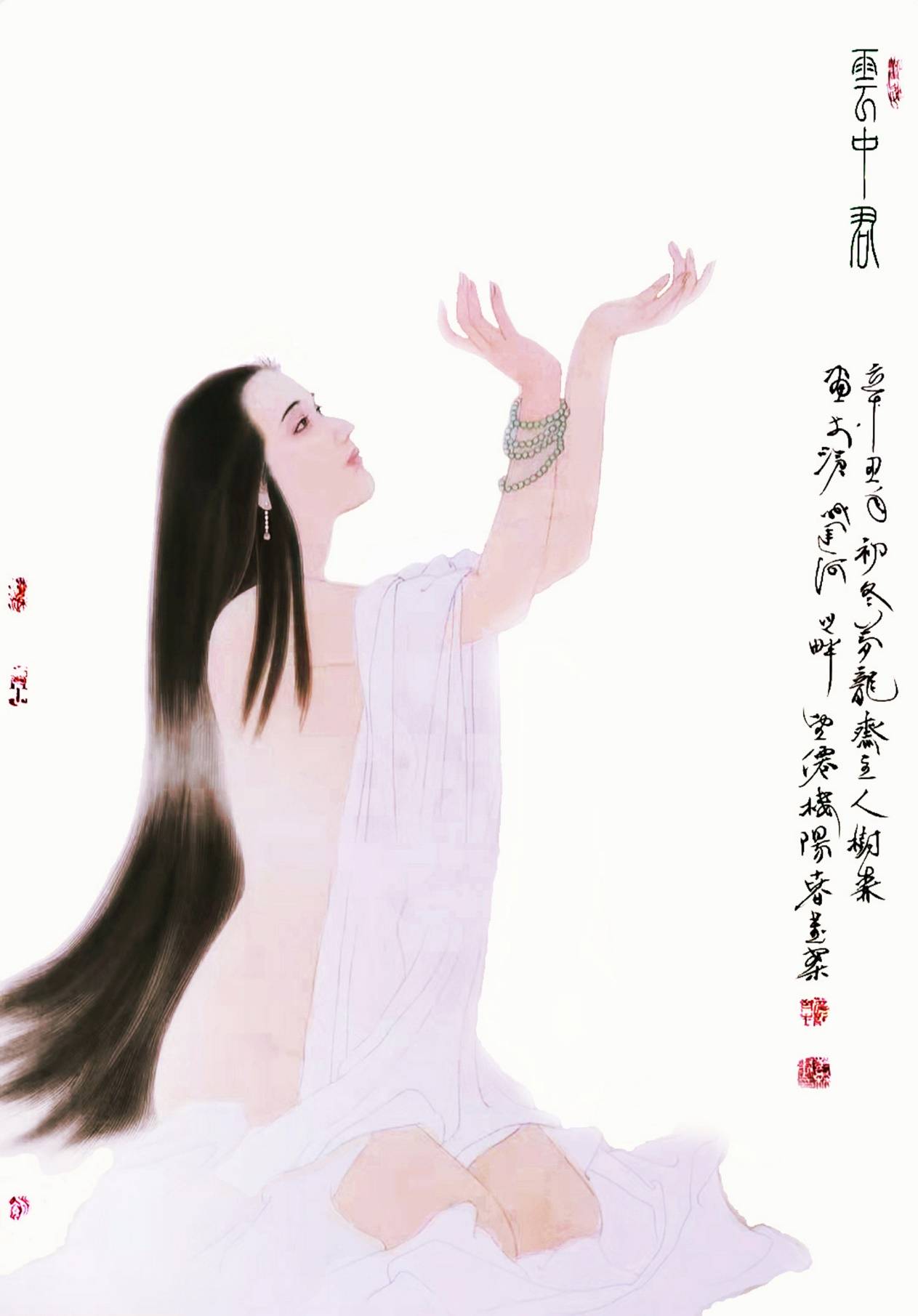

当今大家 倪久龄《元曲三百首书画集·阿鲁威[少司命]》123×82cm(憨牛居藏珍)

种对真实进行摹仿的视知觉活动,让后来的人们,需要打着火把,排着队,才能闪烁式地观赏。观赏者或多或少有迷惑:为什么发生于远古的真实性摹仿有让人惊喜的能力。人们好奇: 欣赏者看到了什么?造像者又看到了什么?

在人类居住的地球上,一个洞穴的造像,与另个洞穴的造像,在人类慢慢成熟的视知觉中开始分化,这个和那个,图像明显的不一样。个性化突显后,对摹仿真实的知觉感应,也变得有了类别的概念,这个或那个摹仿真实的能力,变成熟习记忆的能力,艺术开始区分时期、地域、社会和个人。

当今名家 郭庆慧《元曲三百首书画集·姚遂[凭栏人]》51×100cm(憨牛居藏珍)

个性化的出现,是艺术从记事摹仿中独立的标志。

当图像独立地走上艺术的舞台时,家庭,特别是私有制出现后,艺术家的名片——造像者——成了毫无使用价值的价值,居室的空间,主人公有意识地在特别的地方,放置这类只有欣赏价值的艺术家的创意,后来这种创意又用来标志城邦和社会空间。

我们今天看到的文明,就是这类一步一步的脚印。

把一个在特别空间发现的造像,安置在特别的位置——膜拜视域,是人眼的有目的的选择——眼睛中的思想。由此引发了重要概念:艺术的眼睛看到了什么:

方向 位置 空间 价值 目的

如果说整体论的范畴,从艺术的“完形”开始,任何完形的创意,都离不开眼睛对图像的第一选择力——定向。

定向是创意者的整体镜象。

定向不同,文明的记忆也就不同。

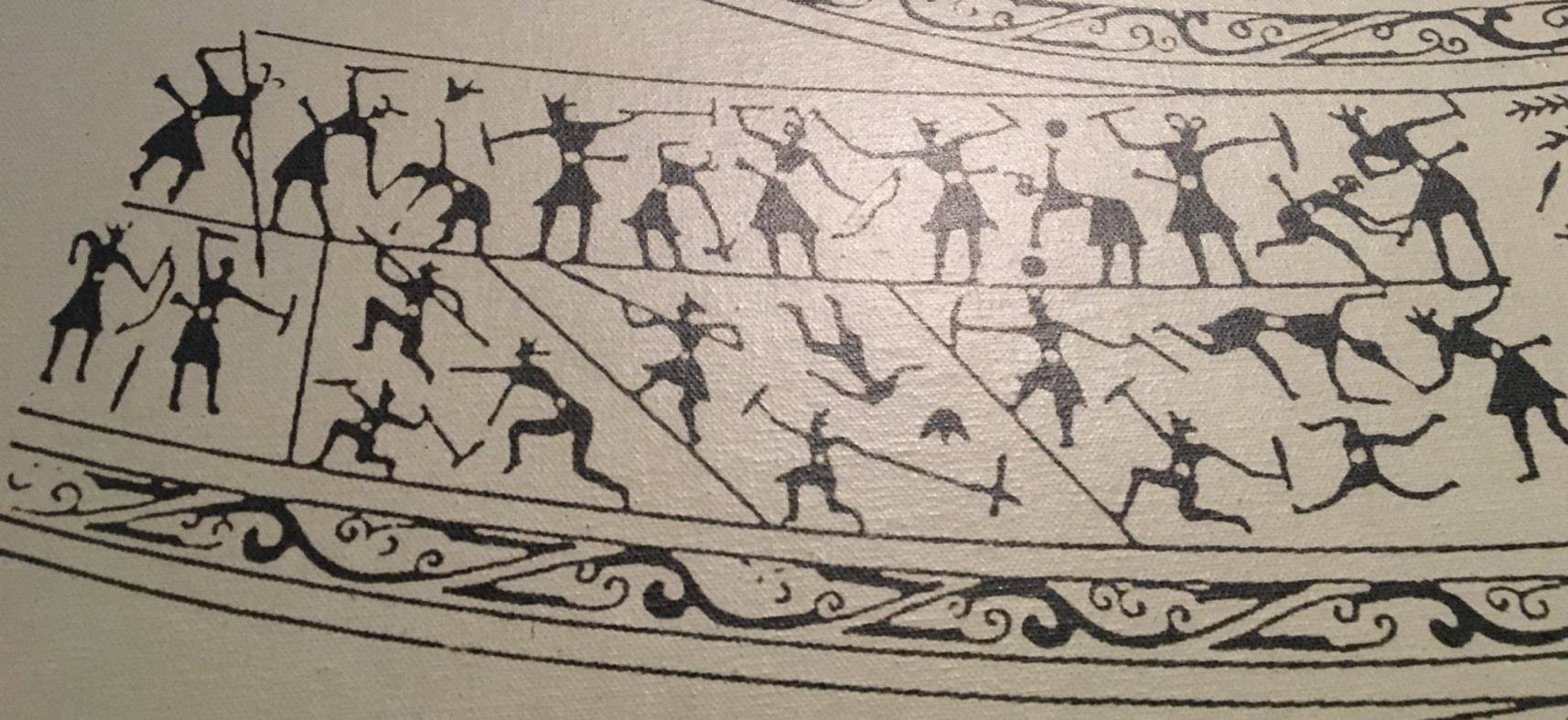

远古岩画

家庭的诞生,对人物画发展的影响举足轻重,这背后蕴含着家庭——性知觉光谱的深刻内涵。我曾有专著《性知觉》论述这一范畴,结论家庭的性光谱知觉力,是社会结构的基石,也是美的致生范畴。

早期知觉光谱化的表现形式多为岩画,而光谱蕴含着阴阳的哲学寓意。比如拥有3000年历史的康家石门子岩画,还有新疆、内蒙等地的交舞图岩画,它们以独特的艺术形式,反映出早期家庭光谱的重要意义。这些岩画不仅是简单的图像记录,更是早期人类对家庭、社会关系的一种视觉表达,承载着当时的文化与价值观。

家庭知觉概念的意义属性,关键在于性知觉的词义化进程。可以说,没有这一过程,艺术与文化便无从谈起,这是学术研究中不可忽视的重要课题。

知觉的光谱作用力,借助艺术这一媒介率先实现了社会化。

考古研究表明,性感艺术的出现要早于性感文化。早在金文对 “性” 进行记载之前,性感图腾已经成为人类崇拜的起源。在所有文明的原始图像记忆中,几乎都能发现这一现象。其中,人的生物性光谱与社会性光谱尤其值得关注。随着艺术的发展,社会性光谱被赋予了文化属性。如今,我们眼中的男性与女性,经过漫长的文化演变,已然成为具有社会属性的个体,也就是科学所划分的社会男性化与社会女性化。

这是人类社会光谱的笫一标志。

男人与女人有了性别的社会属性:

强调性别差异性——男性化价值理念,

强调性别共同性——女性化价值理念。

当今名家 杜树森《元曲三百首书画集·夏庭芝[水仙子]》42×69cm(憨牛居藏珍)

当浅浮雕向立浮雕深化后,艺术发现平面中的投影具有了描绘功能。伴随家庭权力意志私有化后,国家的权力意志,即成为人物画取向的主宰。

用比较学可以发现,劳塞尔女神与红山女神,均对性美的特殊性有专门的放大指向,这都在用描绘述说,女人最重要的是什么。家庭、社会、邦族、国家,最重要的又是什么。

从这一发生起,艺术开始告别原始。

家庭的出现,男人与女人有了互为的美感吸引。

我在《静穆的永恒》中指出,古希腊艺术也许是对人体最早推崇的普众化表现,特别是对人体美的象征,是艺术史上的一个重要现象。古希腊人将人体美民族化为艺术的雕塑,这在其他民族的艺术活动中是罕见的。这种对人体的崇拜和表现,体现了性知觉在艺术创作中的早期范式。

我国众多岩画,也揭示,性感知觉在艺术中的表现不仅限于对人体的描绘,还包括对性别角色、性别化的社会文明进程以及性感知觉体验的表达。艺术作品中的男性与女性形象,以及与之相关的阳刚与阴柔、男性化与女性化等概念,都是性知觉在艺术中的体现。

远古岩画

我在《性知觉》中,把性知觉视作是美的概念的起源之一。男人与女人,通过艺术表现为男性与女性,阴阳光谱,照亮了社会、家庭、私有制和国家。这种表现不仅在视觉上有所体现,还在理性和哲学层面上有所范式,家庭据此成为爱、恋、欲的关系集,成为一种表达。

综上所述,阴阳知觉在早期艺术范式中扮演了重要角色,不仅体现在对人体美的表现上,还涉及到艺术作品的主题、色彩、形体以及与社会、道德和法律的关系。

人物造像的家庭光谱知觉一一阳与阴,太阳与月亮,暖与冷,极大调动了艺术品创意的色彩意识。男人与女人光谱化明显分离,色调的豪放与细腻,粗犷与柔雅,都在用艺术述说,什么是男人,什么是女人,这在人物画的发生过程,是神秘地分类,进而,演义的吸收光谱、反射光谱,温柔与刚强,光滑与粗糙,对比色的出现,使人物造形有了理性冲突。

我发现,最有趣的是家庭光谱的发生,使空间知觉明显呈相男性权力女性化。既使今天,这一基础知觉一点也没变。

当今名家 李星武《元曲三百首书画集·白朴[弹]》67×68cm(憨牛居藏珍)

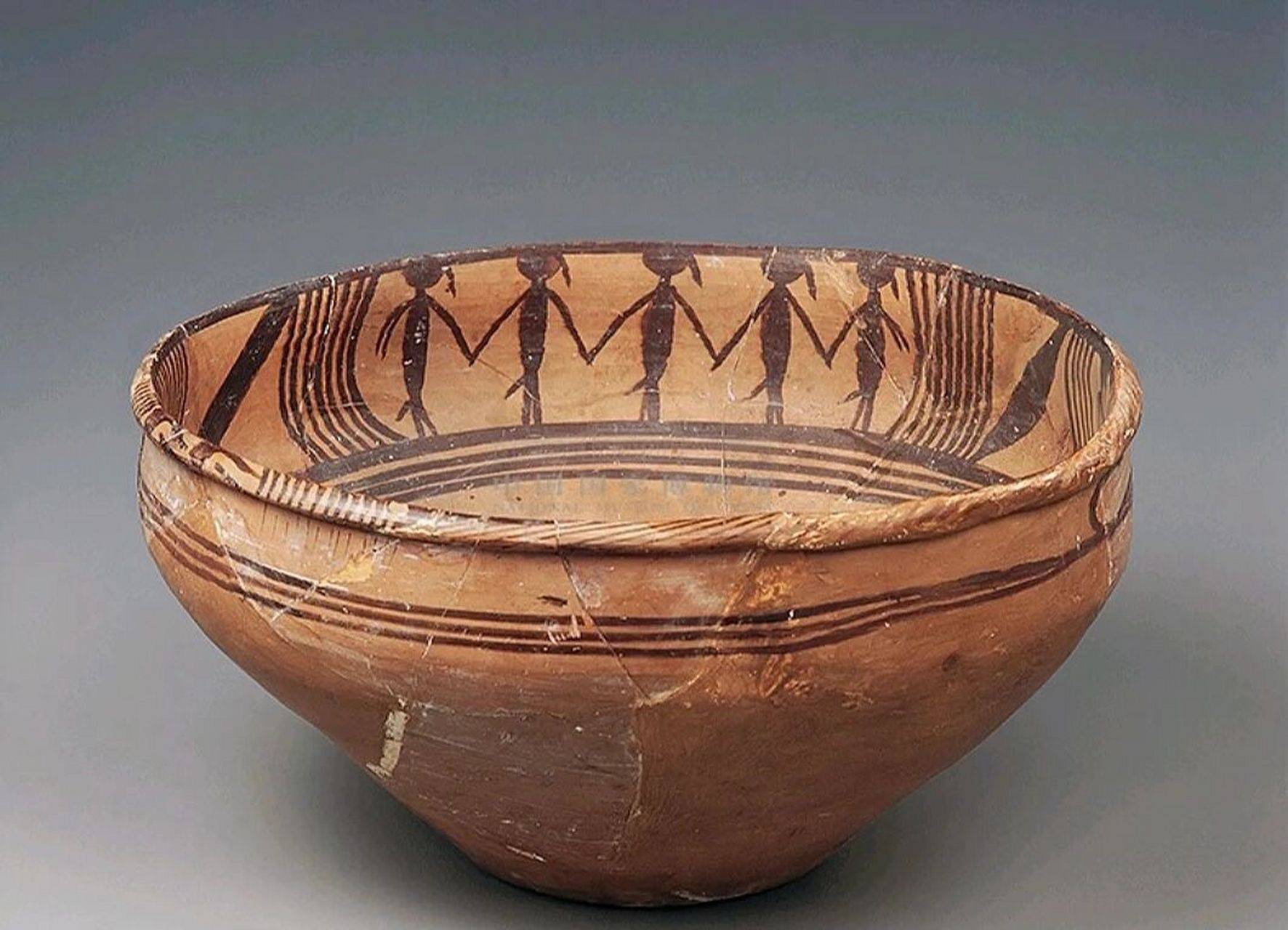

对史前萌芽的认知,有助于艺术发现更多层面的概念。新石器时代的彩陶已出现人物画的雏形,如西安半坡遗址的人面鱼纹彩陶盆,以及青海孙家寨的舞蹈纹彩陶盆。

著名的马家窑文化的代表作《舞纹盆》问世,线为形勾的观念业已滋生。

当今名家 楮滨《元曲三百首书画集·张可久[殿前欢]》64×65cm

边际线成为远古觉醒的艺术概括。对捕捉事物本质的“看艺术”的知觉,藉助线的概括,成功刻划了一个关于“人”的形状。这一形状的实质是依据线的符号和规则构建起来的话语文本。我们可称之为“人物范式”。形状作为艺术知觉的话语,它实质上是简化的过程,即由平衡而产生的有象征意义的话语知觉。从舞蹈者的话语中,我们感知到了方向与重力,这一致生平衡的二元因素,在简化的前提上向人们传达着运动、节奏、韵律等等有秩序的排列组合。它是乐的畅想,巫的礼仪,灵的召示。从中我们得到的又一启示是:线的艺术在结构上呈相出了对称性和重复性。结构造型在远古的苏醒时已具有了文本的句法规则,纹案在线的话语想象中,经句法的运算(结构生成的转换机制),告知了远祖思性中最为重要的一个形性 — 装饰性。第三点重要启示是:线性造型已有效地为世界提供了一个整体形象。它表示远古的艺术已对“形质”有了深入认识,即已认识到存在一个建立在整体或形式性质上的知觉,话语不过是这一知觉的文本,它用本源、古远的符号与规则,藉助艺术的创造把人的思性表白出来。线的艺术,通过有创意的“人物范式”,为“人”的呈相艺术奠立了基础:一个有关人物画表现艺术的共时性,即用语言来表达一种集体制度。于是一个有关人物的绘画法则基此诞生。

舞纹盆的问世,在中国人物绘画史上县有继往开来的意义。

因为音乐舞蹈性取义了远古岩画的性交纹。族邦生活的写照,具有了艺术欣赏性,这对后来晋唐画风舞台观造画卷的出现,县有先河意义。我极为看重。

认为这是华夏文明的重要参注。它在聚存方式、生活习性、美感欣赏上,都是历史性的标定。我认为,舞纹的出现,应是中原文明与华夏文明,由蒙昧期向道德期的转义。道德的出现,艺术开始由赤裸到含蓄。秩序成为创意的重要范畴,与早期岩画的表达方式明显不同。

描绘具有了生动性:舞纹盆上的舞蹈图案描绘了原始先民生活场景中的舞蹈活动,通过简洁明快的线条和单色平涂手法,表现出类似剪影的效果,人物造型简练且动态活泼。这些舞蹈图之间以平行竖线和叶纹作间隔,上下则钩以弦纹,使舞蹈图看去如在舞台上演出一般。

音乐县有了节奏性:舞纹盆上的舞蹈图每组均为五人,舞者手拉着手,头面向右前方,右腿左前方跨出,踏着节拍,翩翩起舞,动作协调,舞姿轻松自然,情绪欢快热烈。这种表现手法传达出舞蹈的动态和节律感,具有强烈的动态和节律感。

社会具有了文化性:舞纹盆上的舞蹈内容不仅真实生动地再现了先民们群舞的热烈场面,更形象地传达出他们用舞蹈来庆祝丰收、欢庆胜利、祈求上苍或祭祀祖先的场景,反映出了五六千年前的先民的智慧和生活情趣。

人文天下,化以为德。

这才是中国人物画的起原,是最重要的。

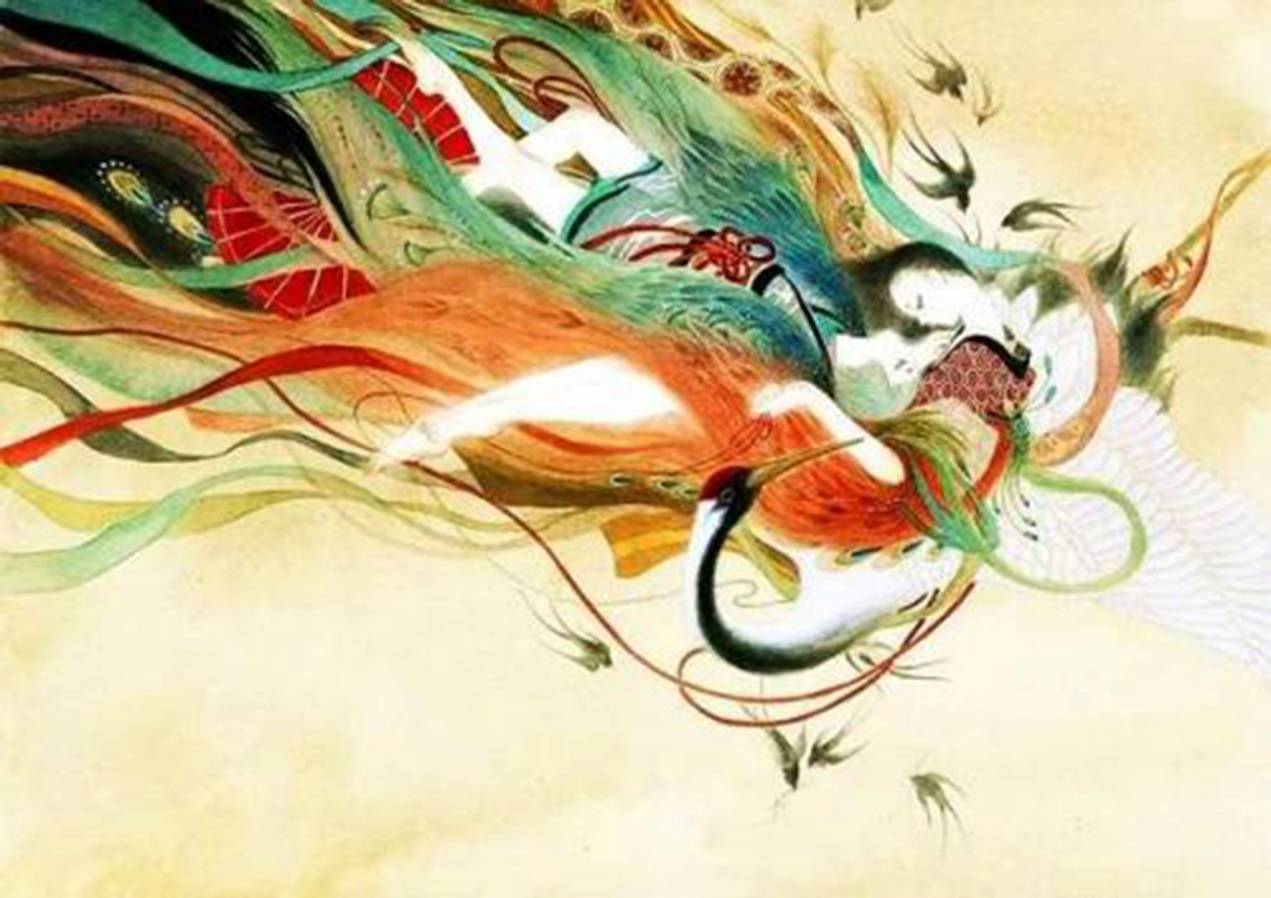

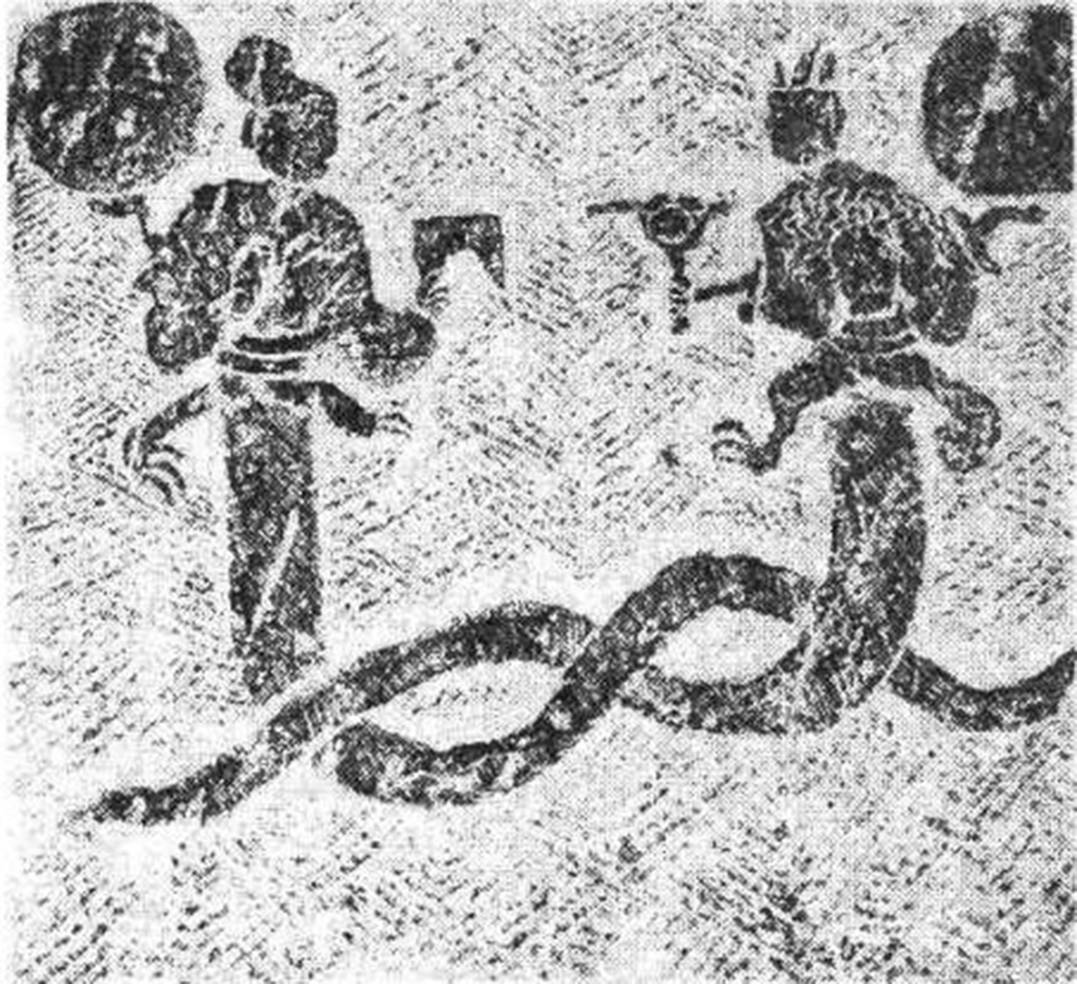

在从原型句里寻找基础的过程中,又一远古的感动便是龙凤人面像。

女娲与伏羲的传奇,让最有中华民族想象力的“龙”具获了观念标志。这种由蛇图腾不断合并其他图腾而演化的艺术想象,是灵、神、性的象征,它表示远古觉醒时人们在面对崇高与恐惧后的一种“英雄”象喻。女娲与伏羲的人首蛇身,一经龙的图腾,便为中华民族奠基了一个重要的美学命题:龙飞凤舞。人的精神在野蛮的低段已吐发了高级的想象 — 飞舞性。英雄的化象、艺术的化形、精神的化性,均在龙飞风舞中一步步地深刻与广延。在有关人的艺术话语文本中,再没有比飞舞性更具开天辟地的意义。它是高扬的史前光辉。是文明的远古开启,人们正是在飞舞的话语中看到了超越历史的艺术 — 一个关于人的精神的“意义状况”。这一状况是什么呢?是崇高所激发的情感、思想、信仰和期望,是礼与乐的精神飞腾。伴随着对恐惧的抗拒,对超然力量的渴求,对“战胜可怕的伟大”的认知,图腾由混沌而致英雄,英雄所具有的神圣使命感和超凡神力,致令一个神话诞生于人间,它就是父系社会氏族祖先的图腾。于是飞舞性演绎了巫术礼仪与原始乐章,礼与乐第一次在龙飞凤舞中得到了制度(政刑典章与文学艺术)的升华,人们在飞舞性话语中体验的“意义状况”是诗、歌、舞的意志,正如《乐记.乐象》云:“诗,言其志也,歌,咏其声也,舞,动其容也,三者本于心,然后乐器从之。”就这样,诗歌、戏剧、舞蹈、绘画、建筑才在龙飞凤舞中得以艺术的诞生。而崇高与恐惧、伟大与平凡、神圣与渺小等等远古美学范畴亦在飞舞中得以系统与深化。

当今名家 陈斌《草地风·夏》70×40 cm(《美的选择》P55)

早期人物造像的雕塑性装饰的艺术,在世界各地都呈相为权力意志的神化,与其说创意美感让人欣赏,不如说塑造崇高让人敬仰。膜拜性与顶礼性,势必人化镜象为对神圣与神密的崇拜。艺术更多地为一种宗教化服务。我在《美的选择一静穆的永恒》中,比照过爱琴海风格古典意义,其实,埃及神庙的权力神化镜象,也是太阳崇拜的艺术再现。中原文明,并没有走别的路,龙文化与鸟文化,也是《山海经》想象的精怪图腾的主体。

我以为,在十分敬畏又无法释然

超越力面前,人们只能用艺术的超越抵御外力无法超越的神化。这种自我弱的诚,是艺术神化期的心理发生。

当私有化的权力意志,让社会领袖化后,英雄化取意袢圣化便成为造像的必然。神圣崇拜渐度到英雄崇拜后,神圣人格的社会标范性,又推动了造像艺术的社会现实观查力,从装饰英雄,到写意芵雄,应当说,具有社会意识的人物画诞生了,我们今天随地域可见的老子、孔子、屈子,黄帝、大禹、麻祖,等等英圣,都是人化英雄的艺术。

人物范式的英雄演义,使艺术由图腾走向了政治与历史。在《水陆攻战纹》中,我们可以看到新式期青铜艺术的进取美。这是新兴地主阶级霸气的生动写照,它已不是图腾的崇拜,而是谋略、意志、力量的崇拜,这一变化是极其深刻的。首先,理性的争鸣让思想成为力量的标志,以孔孟为代表的儒家和以老庄为代表的道家,成为建构中国思想最为厚实的基础。“仁、义、礼、智、信”从心理与伦理上规范了内圣外王的人格属性(特别是孔子的志气人格说与孟子的伟大人格说);“阴阳、逍遥、虚无”则倡导了自然属性。一为入世之功利,一为出世之无为;进可兼济天下,退可独善其身,人物范式由英雄而致能伸能曲的大丈夫。这种儒道互补的两向认信实际上成为士者政治形象的历史标识。可以说这时的中国人物画,已有了社会图像、参照模板、性情范畴,已有了本生像、精神像、艺术像。再者,《诗经》和诸子散文的立世,为中国美学开启了“赋、比、兴”的诗义结构,“叹、感、伤”的抒发结构,“精、气、神”的情志结构,“味、理、韵”的感知结构。中国人物画又基此而有了一个系统的美知。第三,政治文明进一步催化了线的艺术。自由、灵活、奇巧的金文书法演化,支撑了线性造型的取向。这种线的飞舞不仅是先秦精神的体现,亦是中国画造型基元的体现,同时钟鼎金文还衍生了中国艺术的又一美知 — 印章美。

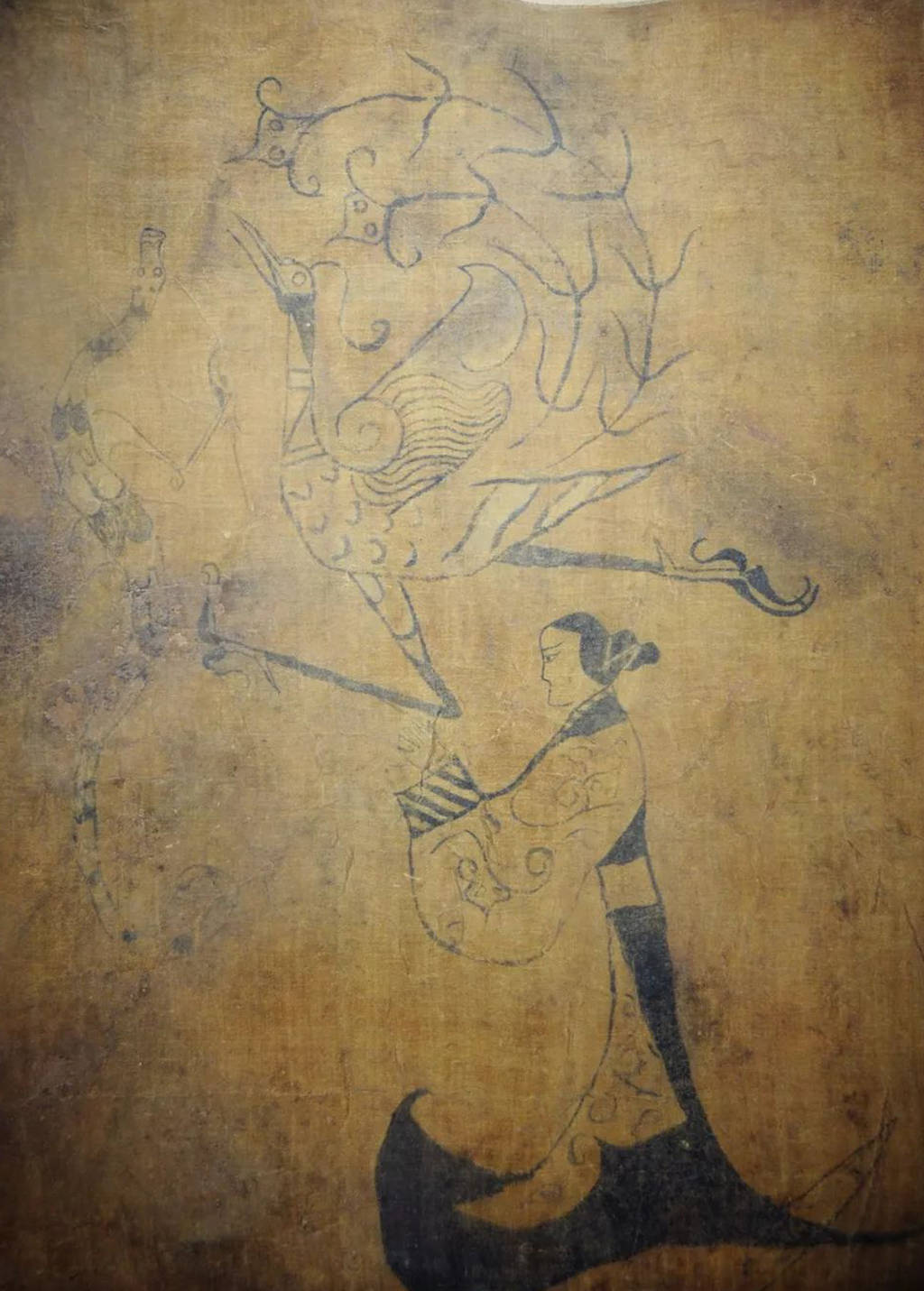

“诗、书、画、印”的历史与逻辑的碰撞,使中国人物画独立于艺术之林。具有标志性的是《驭龙图》和《龙凤图》。这两幅战国帛画向人们传输了一个信息:中国人物画具有了写实、勾勒、平涂、渲染、白描等等以线为主的结构话语范式。再一幅重要作品是漆画《车马人物出行图》,其意义在于:主题的风俗性、视点的平移性和结构的同形性。话语的结构同形原则得到了艺术的体现,画作者的意图是:在一个二度模拟空间中把三度生活空间真实地表现出来。

当今大家 周宝军《元曲三百首书画集·钟嗣成〔月〕》69×68cm(憨牛居藏珍)

武丁梦相的传说,对中国人物画的先秦奠基,县有重要的技术参考价值。因为梦中述形,并言形为像,且像生梦幻,这在描绘过程中,需要有不同于以往的的“仿模”技术。就是说,从形而下讲,能绘描梦境,且能合意,这需要有熟练的造型能力。

我们通常指的先秦奠基,系商、周时期的壁画。这类创意,多以人物肖像为主,寓有兴衰鉴戒、褒功挞过之意,这显然如我一直强调的权力意志的礼仪教化。商王武丁,让人画梦中宰相,形意镜象,人物托寄着形而上的追求与形而下的标准。形象的权力道德美感,己“形”为平面中的立体。

人物大家 马援《大禹治水》183×167cm(《美的选择》P357)

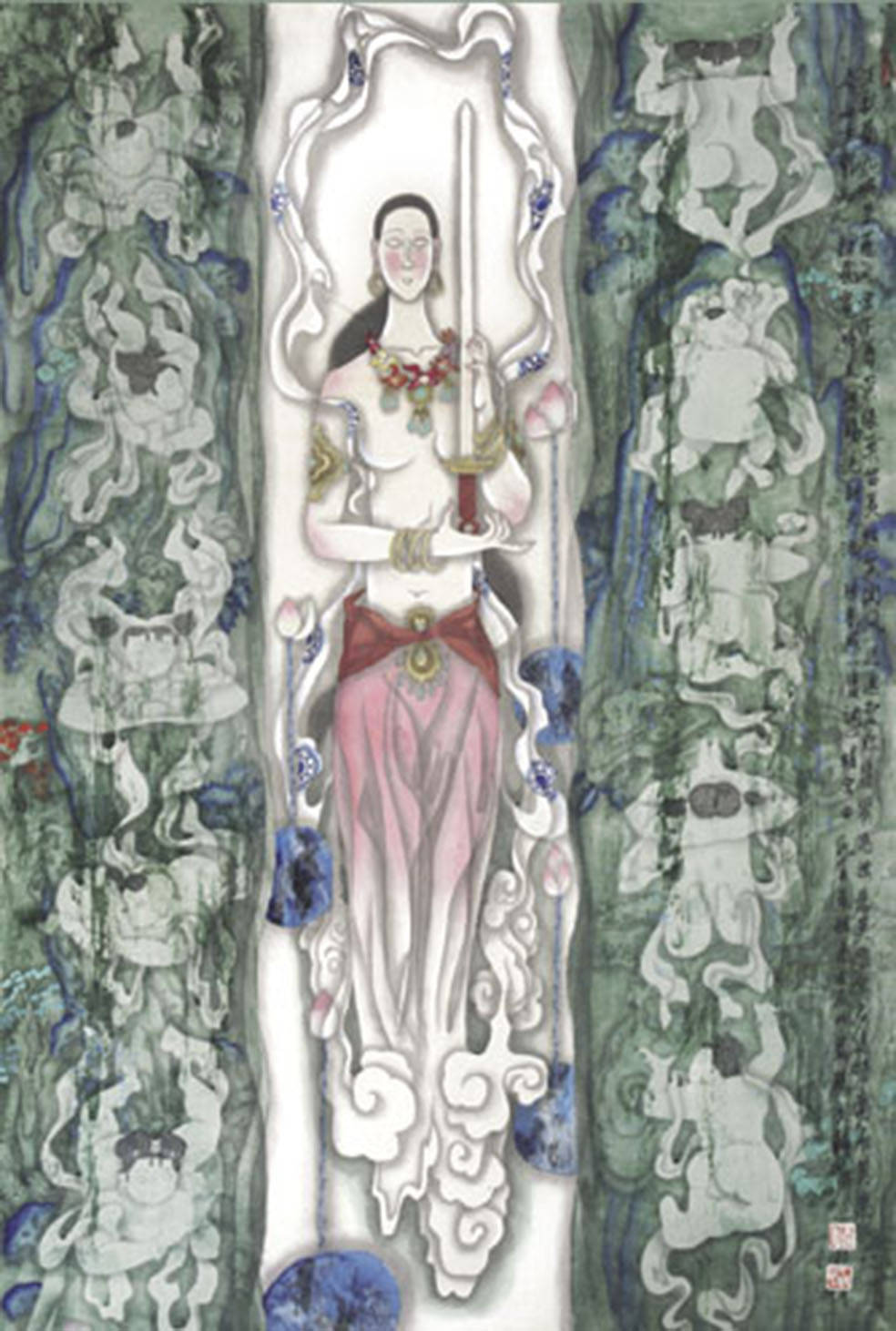

中国人物画的秦汉发展,与建筑装饰密切相关。我非常注重这一时期。在《屈原·九歌》中,我指出,中国艺术的风骚格致,因屈子与诗三百而起形,从文制而言,屈子制歌时代,湘妃意象,形成了诗为“雅/骚”的传统,文为“凄/婉”的源头。

秦汉雄风以王者气度让人领略了大器与古拙。其一统的政治秩序、思想秩序,尽显秦皇、汉武的千古开拓。让人震撼的不仅是空前的兵马俑、空前的马踏飞燕,在领略空前的一往无前时,也领略了空前的琳琅满目与五彩缤纷。三皇五帝、巫仪神灵、忠孝节义、祥瑞丰和、达贵生活构成了艺术的主题。已出土的大量的帛画、壁画、画像画,都标示着人物画的空前时代。帛画更多呈相了屈骚精神,与儒理不同的是神灵的想象与浪漫的情象,艺术的灵魂在浪漫的奇思中具有了更为自由的超时空性。墓室壁画多呈相了墓主生前的显赫威风,与秦汉的皇权文化一体,门阀豪贵追求的也是迎风飞扬之美,它是力量、速度、运动的话语,而线的飞扬恰是这一话语文本的内核结构。画像石和画像砖的最大感动是叙述的感动。以朴、拙、重为手法的叙述性,用单纯的气势和率真的古拙讲诉了一个艺术的传奇和艺术的时代。

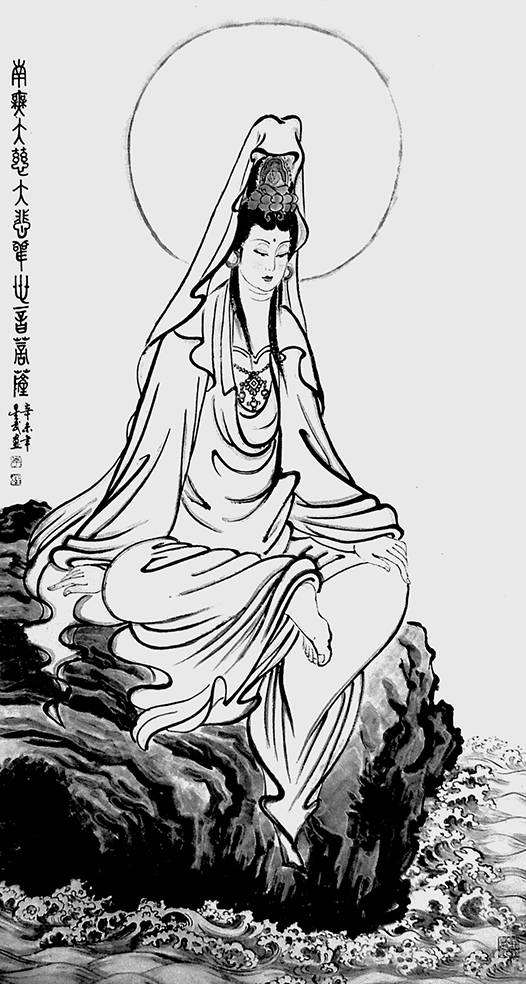

当今名家 李星武《观音》179×96cm(《美的选择》P183)

继续艺术的进取,画为文思。考据这时期的艺术,释道画、仕女画、高人画等各类题材纷纷涌现,其中仕女画更是独树一帜,格外引人注目。这一现象极具研究价值,在古典十大经典画作的排名中,仕女画常常名列前茅,甚至能占据前三的位置。究其原因,或许与当时装饰性壁画的流行风尚密切相关。

早在秦代,绘画就已在建筑装饰和墓室壁画领域形成了一定的规模。到了汉代,厚葬之风盛行,墓室壁画、画像石、画像砖等人物画形式大量出现,题材极为广泛,涵盖神话传说、历史故事以及现实生活等诸多方面,线条流畅自如,造型栩栩如生,生动地展现了当时的生活景象,成为那个时代的生动写照。

令人震惊的是豪门全裸侍女石棺像的出现,这一现象深刻地反映了性占有的权力意志,以及这种意志在死后“升天”的祈求。秦汉墓室中大量出现关于占有与规制意志的表现,少女全裸陪葬的现象,既与古罗马的“性狂欢”截然不同,也与后来的“春宫图”有着本质区别,它更像是一种基于等级呈现的占有。但在中国人物画研究领域,这却是一个长期被忽视的巨大空白。

这一空白导致我们对相关内容认识不足,豪门墓室人物画对于性、爱、恋的诠释需求缺乏足够重视,对家庭床笫间的性描写也鲜有关注。权力意志所关注的,更多是排场与面子,这从侧面反映出“规制”在权力意志的影响下,对人物画呈现出的特殊要求。这也表明,这一时期的人物画已经能够艺术地描绘奴役的社会等级性,揭示了社会的一种深刻现实。

金秋北京,我带小孙孙参观了故宫的《千秋佳人》展。这应是我人生最后的眼福。从《女史箴图》《洛神赋图》的宋摹本中,我对话了顾恺之。

顾恺之的横空,标志中国人物画的魏晋成熟。顾恺之被世人评价为“三绝”——才绝、画绝、痴绝。他与曹不兴、陆探微、张僧繇并称为“六朝四大家”。 顾氐理论,开中国绘画学说的百代络脉。他的“传神写照”、“以形写神”、“迁想妙得”等观点,对中国传统绘画的发展影响致今。他的画作笔迹周密,紧劲连绵,如春蚕吐丝,春云浮空,笔尖遒劲,宛如曹衣。极具性格志趣的高古游丝描,有力衬托出人物的内在精神状态。

《美的选择》以为,从湘妃意象,到洛神意象,中国人物画已奠基了历史之思。用概括的语言,可范式为:

横移长卷——线勾平涂——传神写意——文以抒情

当今大家 倪久龄《长恨歌》117×380cm(《美的选择》P361)